2025年、日本の大手携帯キャリア各社が「スマホのダイレクト衛星通信」サービスを相次いで発表・開始しています。KDDI(au)はSpaceXのStarlinkと連携し、既存スマホで圏外エリアでも通信できる「au Starlink Direct」をスタート。楽天モバイルはAST SpaceMobileと提携し、2026年に「Rakuten最強衛星サービス」を全国展開予定です。ソフトバンクやNTTドコモも独自の衛星通信・HAPS構想を進めており、今まさに「スマホ×衛星通信」が大きな注目を集めています。今回は、各社のサービスの違いなどをまとめてみました(紹介順は不同です)。

- もくじ

1. スマホが"圏外ゼロ"時代へ? 衛星通信の基礎知識と最新トレンド

1-1. 衛星通信とは?従来の衛星電話との違い

衛星通信とは、地上に設置された基地局ではなく、宇宙空間を周回する人工衛星を経由して通信を行う仕組みのことです。

従来の衛星電話は、専用の大きな端末やアンテナを使い、主に山岳地帯や海上、災害時など「通常の携帯電話が圏外になる場所」で利用されてきました。しかし、端末価格が高額で、通信料金も一般的な携帯電話より高く、個人での利用は限定的な状況が続いていました。

一方、2025年から始まった携帯キャリアの新しい衛星通信サービスは、「普段使っているスマートフォン」がそのまま使える点が大きな違いとなっています。特別な機器やアンテナは不要で、空が見える場所ならスマホ1台で衛星と直接通信できる、というのが大きな特徴となっています。

例えばKDDI(au)の「au Starlink Direct」では、既存のau対応スマートフォンの多くが対応しており、圏外だった山間部や離島、災害時などでもテキストメッセージの送受信や位置情報の共有が可能です(音声やデータ通信は今後拡充予定)。

※同サイトより以下画像を引用

1-2. LEO、GEO、HAPS―方式の違いをやさしく解説

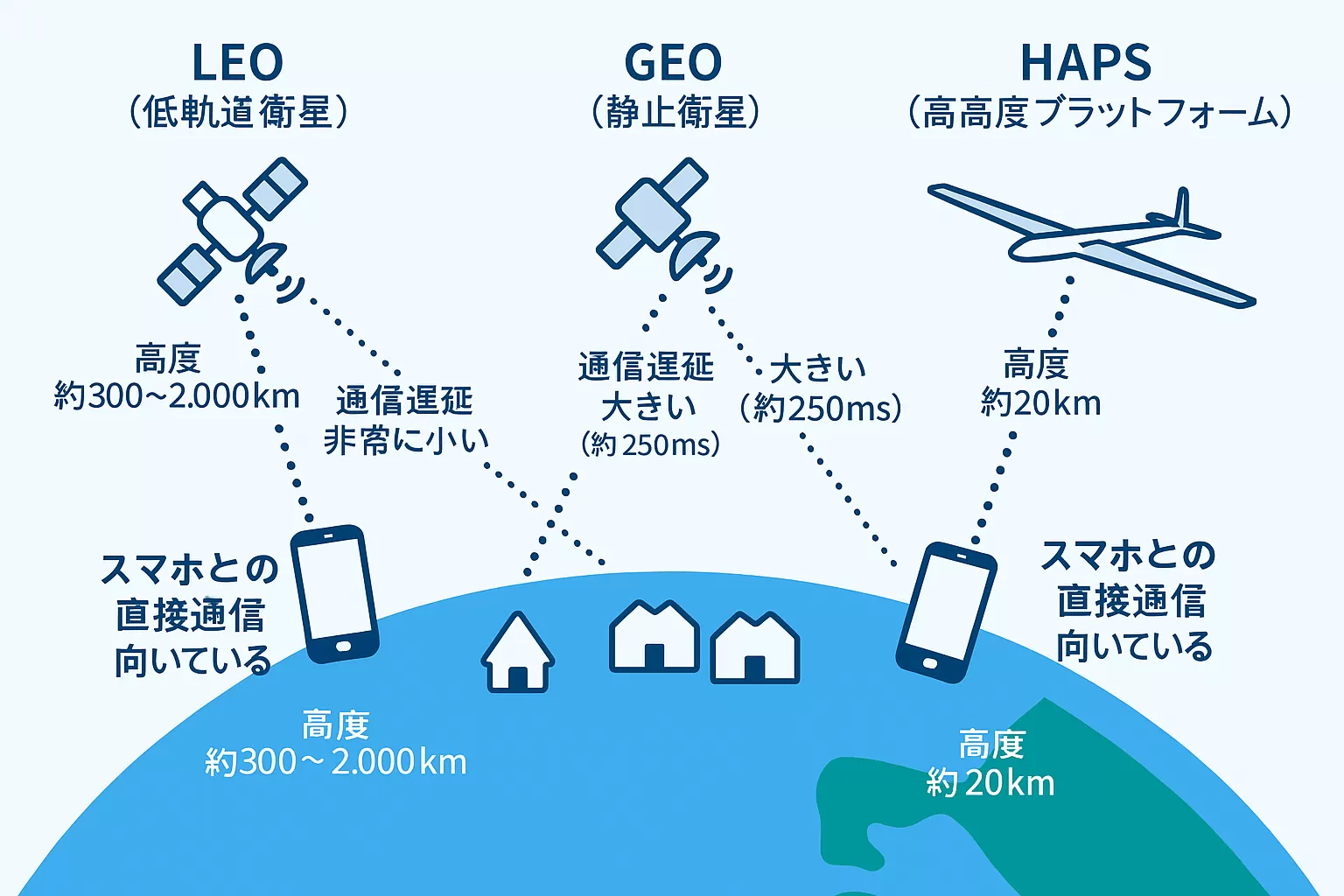

衛星通信には、大きく分けて「LEO(低軌道衛生)」「GEO(静止衛星)」「HAPS(高高度プラットフォーム)」の3方式があります。それぞれ特徴や用途が異なります。

LEO(Low Earth Orbit:低軌道衛星)

LEOは、地球から約300~2000kmの低い軌道を周回する衛星です。StarlinkやAST SpaceMobileなどがこの方式を採用しています。地上との距離が近いため、通信遅延が少なく、スマホとの直接通信にも向いています。

GEO(Geostationary Earth Orbit:静止衛星)

GEOは、地球から約3万6000km上空の静止軌道にある衛星です。従来の衛星放送や一部の衛星電話で使われていますが、距離が遠いため遅延が大きく、スマホとの直接通信には不向きとされています。

HAPS(High Altitude Platform Station:高高度プラットフォーム)

HAPSは、成層圏(高度20km前後)に無人航空機や気球を飛ばし、地上と通信する方式です。NTTドコモやソフトバンクが実証実験を進めています。衛星より低コストなこともあり、都市部や山間部のカバーが期待されています。

1-3. なぜ今「スマホと衛星の直接通信」が注目されるのか

2025年になって急に衛星との直接通信が注目された背景には、技術と社会の両面で変化があったことが大きいと思います。

まず、StarlinkやAST SpaceMobileなどのLEO衛星が大量に打ち上げられ、地球全体をカバーできるネットワークが現実的になったこと。これにより、従来は「圏外」だった山間部や離島、海上、さらには災害時の通信インフラとしても、スマホ1台で通信できる可能性が広がったことになります。

日本は国土の約6割が山岳地帯で、携帯電話の圏外エリアが多い国の一つです。携帯電話会社を選ぶとき、以前は「カバー率」を気にするケースが多かったですが、これは国土面積のカバー率ではなくて「人口カバー率」が使われていることがほとんどでした。

人口カバー率とは、携帯電話の電波が届く範囲に、どれくらい人が住んでいるかを測る指標で、人が住んでいる、どのくらいの地域にサービスを提供しているかを測る際に使われています。

近年は大規模災害も相次いでおり、以前よりさらに人々の行動範囲も広がり、「非常時にどこでもつながる通信手段」の需要が高まっています。こうした社会的背景と、スマホの普及、衛星通信技術の進化が重なって「スマホと衛星の直接通信」が一気に現実味を帯びたことで、注目を集めることになりました。

2. 主要キャリアのサービスを比較

2-1. au「Starlink Direct」―特徴・対応機種・利用シーン

KDDI(au)が2025年4月に開始した「au Starlink Direct」は、日本初の「スマホと衛星の直接通信」サービスです。最大の特徴は、iPhone 14以降のシリーズおよびGoogle Pixelなど既存のauスマートフォンで、追加の機器や申し込み不要で利用できる点です。

サービス開始時点(2025年春)では、SMSやGoogleメッセージ、iMessageなどのテキストメッセージ送受信、現在地の位置情報共有、緊急地震速報などに対応しています。今後は音声通話やデータ通信への対応も予定されているようです。

2-2. 楽天モバイル×AST SpaceMobileの挑戦と今後

楽天モバイルは、米AST SpaceMobileと提携し、2026年に「Rakuten最強衛星サービス Powered by AST SpaceMobile」の全国展開を予定しています。2025年4月には、低軌道衛星と市販スマートフォン同士での直接通信によるビデオ通話に日本国内で初めて成功しました。

このサービスも、既存のスマートフォンがそのまま使えることが大きな特徴です。AST SpaceMobileの「Bluebird」衛星を活用し、山間部や離島などのカバー率向上や、災害時のネットワーク冗長性の確保を目指しています。今後は音声通話やデータ通信の拡充も期待されています。

楽天モバイルと米AST SpaceMobile、日本国内で初めて低軌道衛星と市販スマートフォンの直接通信試験によるビデオ通話に成功(楽天モバイル株式会社)

※同サイトより以下画像を引用

2-3. ソフトバンク・ドコモ・Space Compassの最新動向

ソフトバンクは2026年にも衛星とスマホの直接通信サービスを開始予定で、現在準備が進められています。他の携帯電話会社と同様に既存スマートフォンでの利用を想定しています。

NTTドコモはHAPS(高高度プラットフォーム)構想を推進し、成層圏に無人航空機を飛ばして地上と通信する方式の実証実験を進めています。Space Compassは、NTTドコモとスカパーJSATの合弁会社で、宇宙・成層圏インフラを活用した新たな通信サービスの開発を目指しています。

3. 「通信速度」「対応端末」「利用条件」に違いはある?

3-1. 衛星通信のスピードはどれくらい?4Gくらい?それとも5Gクラス?

現時点(2025年春~夏)のスマホ向けダイレクト衛星通信サービスは、地上の4G、5G通信と比べて「通信速度はかなり控えめ」といってよいでしょう。

地上の4Gは下りで最大1.7Gbps、5Gは最大4.9Gbpsと非常に高速ですが、au Starlink Directや楽天最強衛星サービスの初期段階では、主にテキストメッセージ(SMSやiMessage、Googleメッセージなど)の送受信や位置情報の共有といった「低速でも成立する通信」に限定されています。

今後、技術の進化とともに音声通話やデータ通信への対応も予定されていますが、動画視聴や大容量ファイルの送受信といった高速通信は、現時点ではまだ実用的ではありません。

現時点では「圏外であっても最低限の連絡手段を確保できる」ことが最大のメリットです。

3-2. どのスマホが使える?2022年以降の対応端末まとめ

au Starlink Directは、2025年4月時点でiPhone 14以降、Google Pixelシリーズ、そしてSamsung Galaxy全20機種など、2022年以降に発売された主要モデルが対応しています(同サービスサイトより)。今後も対象機種は順次拡大予定といいます。

楽天最強衛星サービスも「既存のスマートフォンがそのまま使える」ことを目指しており、特別なアンテナや端末は不要なようです。ただし、OSのバージョンやハードウェア要件によっては一部機能が制限される場合もあると想定されます。

こういった「どれが使える?」情報は各キャリアの公式サイトで最新の対応端末情報を確認するのが確実といえるでしょう。

3-3. 都市部・山間部・災害時...使える場所と注意点

衛星通信はどこでもつながるイメージがありますが、実際にはいくつかの利用条件と注意点があります。たとえば、au Starlink Directで見ると、地上の4G・5Gの「エリア外」であること、「Wi-Fiに接続していない」こと、「空が見える場所(屋外や建物の屋上など)であること」といった条件を満たすと接続できます。

つまり、都市部の屋内や地下鉄、トンネル内といった場所では衛星通信は利用できません。また、海上は日本の海岸線からの距離で影響を受けます。衛星の電波が届く範囲や、天候や障害物の影響も受けるため、必ずしもどこでも使えるわけではない点に気をつけておきたいところです。

一方、山間部や離島、災害時など、地上の通信インフラが届かない場所では、衛星通信が大きな安心材料になります。とくに災害時には、地上の基地局や電源が失われても、空が見える場所であれば最低限の連絡手段を確保できる可能性があるのが素晴らしい点だと思います。

4. 【Q&A】混同しやすいポイントと今後の展望

4-1. Q1. 衛星インターネットとスマホ衛星通信の違いは?

衛星インターネットとは、専用のアンテナやルーターを使って自宅やオフィスで高速インターネットを利用するサービス(例:Starlinkの家庭向けサービス)のことです。

これに対し、「スマホ衛星通信は、普段使っているスマートフォンがそのまま衛星と通信できる仕組みを指しています。据え置き型に近い運用か、持ち歩くことができるかが大きな違いかもしれません。

4-2. Q2. 今後のサービス拡大と技術進化の見通しは?

2025年時点では、au Starlink DirectやRakuten最強衛星サービスともに「テキストメッセージ中心」の通信に限定されているようです。今後は音声通話やデータ通信、さらにはビデオ通話など、今後利用できる機能が順次拡充していく見通しです。

楽天モバイルは2025年4月に「衛星経由でのビデオ通話」に日本国内で初めて成功しており、2026年以降は全国での本格展開を目指しています。

また、ソフトバンクやドコモも2026年以降のサービス開始を予定しており、今後はどのキャリアでもスマホ1台で"圏外ゼロ"が当たり前になる時代が近づいています。

4-3. Q3. 今、知っておきたい注意点は?

現時点では、衛星通信サービスは「地上の通信が使えないときのバックアップ」としての位置づけが強く、日常の高速通信や大容量データ利用には向いていないようです。また、利用できる場所や端末、機能に制限があるため、慌ててキャリアを変更したり、対応端末を買い替えたりする必要はなさそうです。

今後、サービス内容や対応端末、料金体系が大きく変わる可能性もあるため、最新情報をこまめにチェックし、自分の利用スタイルに合った選択をすることがポイントになりそうです。

5. まとめ

2025年、スマホのダイレクト衛星通信が日本でも本格的に始まりました。現時点では「圏外ゼロ」を目指すバックアップ通信としての役割が中心ですが、今後は音声通話やデータ通信など機能の拡充が期待されています。各社の動向から目が離せない状況が続きそうです。