様々な現場でQA業務に携わっている方々の「声」をお届けする『隣のQAに聞く!』。

社会のデジタル化が推進され、QA・品質向上の重要性がますます増している現在、他のチームでは、どのようにQA業務が行われているか、気になっているエンジニアの方も多いと思います。

そこで今回は、モビリティSaaS「Park Direct(パークダイレクト)」を提供している株式会社ニーリーでQAとして働く関井 祐介さんに、QAのミッションや社内のQA業務で工夫しているポイントをお話しいただきました。

今回インタビューを受けてくださった方

- 関井 祐介 氏

株式会社ニーリー プロダクト統括本部 プラットフォーム開発部 プラットフォーム開発グループ

2017年にソニーグループの半導体メーカーに入社し、組み込み系製品を中心に品質保証を担当。また、2020年よりQA業務と並行して、UX改善やAI製品の品質保証にも従事。2023年1月に株式会社ニーリーにQAエンジニアとして入社。

- もくじ

1. 大学時代にソフトウェアテストや品質保証に出会う

――現職についた経緯やこれまでの経歴を教えてください。

大学では経営工学を専攻しており、その講義の1つにあったソフトウェア工学でソフトウェアテストというものを知ったのがQA(品質保証)との出会いです。その後、その講義をされていた先生の研究室に入り、ソフトウェアテストの研究をしていました。新卒の就活の際に「やはり、QAエンジニアをやりたい」と思ったのですが、当時は今ほどQAエンジニアがメジャーではなく、片手で数えるくらいしか募集している企業がなかったんです。

そんな中で、2017年にジョブ型採用をしていたソニー(現:ソニーグループ)に内定をいただき、入社後はグループの半導体メーカーに出向してQA部門に配属されました。ただし、自分でテストするというよりは不具合分析やプロセス改善のような業務内容で、社内コンサル的なことを中心に担当しておりました。

――大手グループのQA部門に配属され、そこから転職をしたきっかけは何だったのでしょうか。

入社以降、車載系のプロジェクトを担当することが多かったのですが、リリースまで時間がかかるようなプロジェクトになるので、「もっと高速にリリースができるアジャイル開発をやっているような会社で働きたい」と思うようになったのがきっかけです。

また、転職するのであれば大きい裁量を持って働ける会社がいいなと考えて、QAチームを立ち上げするようなフェーズの会社を中心に探し、そこでご縁があったのが株式会社ニーリーでした。

――新卒の就職活動ではQAエンジニアのジョブ型採用は片手で数える程度だったとそうですが、転職活動時に変化はありましたか?

ニーリーに入社したのは2023年1月ですが、転職活動を始めてみたらQAエンジニアの求人がたくさん出てきて驚きました。私が新卒で就活していた頃と比べると認知を獲得したといいますか、地位が確立されてきたのかなという気はしましたね。

2. デジタル化によってユーザーの選択肢を増やす

――御社の事業・サービスについて教えてください。

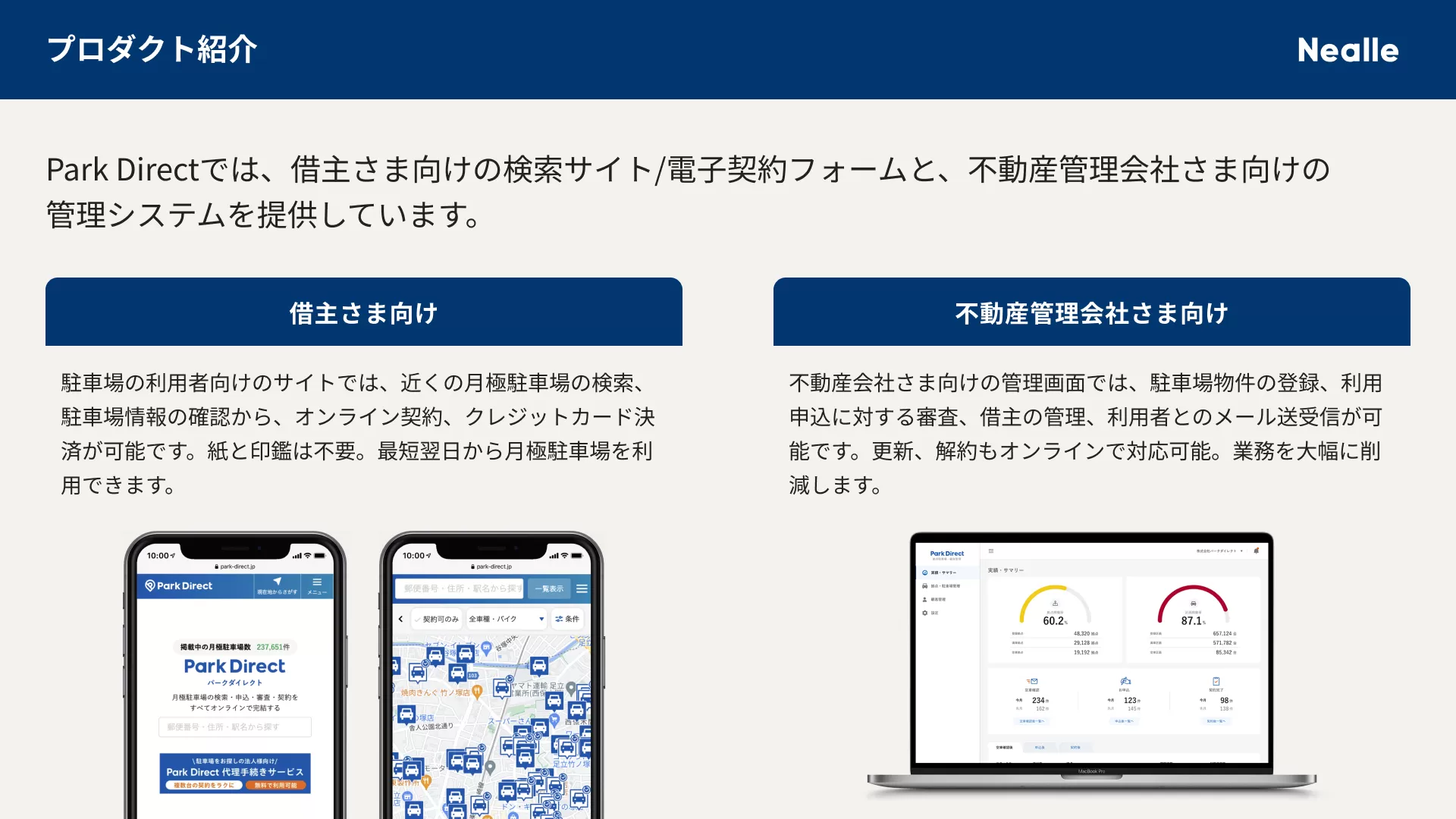

弊社は、月極駐車場のオンライン契約を可能にするモビリティSaaS「Park Direct(パークダイレクト)」を提供しています。従来の駐車場契約では、紙と印鑑を用いるのが一般的でしたが、弊社のサービスでは駐車場に関するすべての業務(集客・契約・決済・顧客管理)を一貫してデジタル化しました。

さらに、従来の不動産ポータルサイトでは、月極駐車場の情報はほとんど掲載されておらず、また掲載されていたとしても 契約や支払いは個々の不動産会社と直接やり取りすることが必要でした。

弊社のプロダクトでは、各種手続きがすべてオンラインで完結し、従来だと2週間程度かかっていたところを、平均2日程度(最短24分)で利用開始できます。これにより、不動産会社様や借主様にとって、駐車場契約・管理に伴うアナログなプロセスを大幅に削減しています。

出典:https://speakerdeck.com/nealle/

――会社として目指している・取り組んでいるミッションは何ですか?

弊社のミッションは「社会の解像度を上げる」です。急速に変化する社会の中で、正確に問題を捉え、テクノロジーを通じて、多様な選択肢が見える社会を実現することが私たちの使命です。

「社会の解像度を上げる」とは、ユーザーの選択肢を増やすことに他なりません。

これまで駐車場を探す際には、近所を歩き回ったり、不動産会社に問い合わせたりするしかありませんでしたが、デジタル化によって選択肢が広がります。

Park Directはデジタル化によって無駄な時間やコストを削減し、不動産会社や駐車場ユーザーの双方が本当にやりたいことや、より重要なことに集中できる時間を増やすことが可能です。この時間こそが、私たちが提供する価値といえます。

3. 「品質と自身を常にアップデートする」QAチーム

――御社のQA/品証業務のミッションを教えてください。

弊社のQAチームは「品質と自身を常にアップデートする」というミッションを掲げています。これは、適切な品質基準は常に変化するものであり、その時々に応じた品質保証を行いたいという考えに基づいています。

たとえば、私が入社した時点では、開発組織はそれほど大きくありませんでしたが、現在では約2倍の規模に成長しています。30人規模の開発組織と60人規模の組織では、求められる品質も変わりますよね。また、ユーザー数の増加も考慮しながら、適切な品質保証を行う必要があります。

開発組織の成長に伴い、QAチームとしての品質保証活動はもちろん重要ですが、各メンバー自身のスキルやドメイン知識が陳腐化しないよう、常に自己研鑽を続けていくことも心がけています。

――QA/品証業務のビジョンはありますか?

QAチームには2つのビジョンがあります。まず1つ目は「品質とアジリティ※の両立」です。一見、品質とアジリティは相反するように思えますが、実際は工夫次第で両立が可能です。工夫がなければトレードオフになってしまいますが、私たちはどちらも高め続けるためにQA業務に取り組んでいます。

※アジリティ...「機敏性」、「敏しょう性」、「軽快さ」

2つ目は「みんなの辞書となり、虫眼鏡となる」です。QAにおいて特に重要視しているのは、ドメイン知識とQAスキルの2つです。辞書はドメイン知識を象徴し、虫眼鏡はバグを見つけること、つまりテストエンジニアとしての責任をしっかり果たすことを意味しています。この2つの役割を果たすために、このビジョンを掲げています。

――どのような体制・プロセスで取り組まれていますか?

弊社ではインプロセスQAを中心としたQA業務を行っています。現在、QAのメンバーは5名で機能開発をするチームが4チームあるので、各開発チームに1人以上インプロセスでアサインしている形になります。

4. 急成長の企業においてQAが抱える課題感

――御社の部門内で課題となっていたこと、改善してきたことをお教えください。

私が入社してすぐのころに、テスト管理ツールの導入を考えました。当時、課題として感じたのは、テストケースをJiraに記録していたので、チケットが終わるとそのまま流れてしまい、再度探し出すのが難しいという点です。「せっかく作成したテストケースが活用されていない」と感じ、他の機能開発に役立てるためにテスト管理ツールの導入を検討しました。

具体的には、Jiraの拡張機能を使ってテストケースを管理できるツールを導入しました。しかし、導入直後にテストプロセスの見直しも進めており、QAエンジニアが行うような画面ベースのend-to-endのテストを開発者に担当してもらい、QAはそのレビューを行うというプロセスに切り替えました。

この変更により、開発者がテスト管理ツールを使用する必要が生じ、「このツールを開発者に使ってもらうのは難しい」と判断し、ツールの本運用を始めてから2ヶ月ほどで撤退しています。

――テスト管理ツールを導入して、2ヶ月で方針転換するのはかなりスピード感があると思いました。

ダラダラと使い続けて負債がたまっていくよりは、早めに清算してしまった方がいいかなと判断しました。

現在も、いくつかの課題を抱えていますが、主なものとしては、ドメイン知識の属人化と新メンバーのキャッチアップに時間がかかることです。これはプロダクトの仕様とドメインが複雑であるためです。また、開発体制の都合上、開発チームが機能単位で分かれていないため、QAは広範囲にわたる機能を把握しておく必要があります。

そのため、QAメンバーが新たにジョインした際、すぐにテストをお願いするのは難しく、現在は1ヶ月をかけてしっかりとオンボーディングを行っています。オンボーディングが終わった後も、まだ知らない機能が多数存在するため、業務を進めながら仕様を把握してもらう必要があるのです。その結果、新しく入ったメンバーが完全に独り立ちするまでには、最低でも3ヶ月、場合によっては半年以上かかるのが現状です。

なので、今は新メンバーに早く立ち上がってもらうために、ドメイン知識のドキュメンテーションを進めています。まだまだ書けていないところも多いですし、ドキュメンテーションだけでは完全に解決しない課題だと思っているので、この課題に一緒に取り組んでくれる仲間を探しています。

5. インプロセスQAと横断QAとしての役割

――どんなとき、QA/品証としての「やりがい・魅力」を感じておられますか?

私が感じるQAのやりがいには、主に2つの側面があります。

まず一つは、インプロセスQAの役割です。リリース前にバグをしっかりと拾い、リリース後に重大なバグが発生しなかったときに、大きなやりがいを感じますね。リリースがスムーズに進み、チームやユーザーに迷惑をかけずに済んだときには、大きな満足感があります。

もう一つは、横断QAとしての役割です。社内から「この仕様はどうなっているのか?」と聞かれた際に、正確に答えられるときもやりがいを感じます。

特に、ビジネスサイドから開発チームに問い合わせが来るのですが、弊社ではQAが社内の問い合わせに対応する体制になっています。このような質問にしっかりと答えられることで、ビジネスサイドの方々の作業がスムーズに進むのを見ると、間接的にですが事業への貢献を感じられますね。

――業務を遂行する上で「大事にしていること」は何でしょうか?

先ほどチームビジョンで「品質とアジリティの両立」についてお話ししましたが、実際にはアジリティの重要性がより大きいと感じています。

特にインプロセスQAの役割としては、迅速なレスポンスを心がけており、レビュー依頼やテストのタスクが回ってきた際には、できるだけ早く対応することを意識しています。プロダクトの開発を進める中で、QAがボトルネックにならないようにするため、この点を特に重視しています。

――サービス品質を改善していくために、工夫しているポイントがありましたら教えてください。

インプロセスQAでは、開発者が基本的にテスト設計・実施を行い、QAがそのレビューを担当するプロセスとしています。このアプローチにより、開発者の意識が品質にも向きやすくなり、開発者テストの段階で問題を検出できるように工夫しています。

また、Four Keysの変更障害率を計測することも重要なポイントです。弊社では、変更障害率を15%以下に抑えることを目安としており、もしこのラインを超えたら何らかの対策を検討します。

一方で、品質があまりにも良すぎる場合、例えば5%以下になってしまうと、逆に「過剰品質ではないか?」と考え、アジリティを向上させるための取り組みを検討することもありますね。

6. QAスキルだけではなく、開発組織と真剣に向き合うことも大切

――今後、業務を通じて達成したいことなどございましたらお教えください。

ニーリーの開発組織は、今後ますます拡大していきます。この成長の中で、各フェーズや状況に応じた適切なQAチームの編成やアサインが重要になるでしょう。組織が急成長する際には、成長痛のような問題が発生することがありますが、私はQA業務を通じてそれらを極力抑えたいと考えています。

具体的には品質やアジリティにトラブルが生じないよう、開発組織がスムーズに拡大できるようにQAとしてサポートしていくことです。

若いプロダクトや組織でも早めに品質に目を向けることが増えてきて、QAチームのゼロからの立ち上げや一人目のQA担当者を経験できる企業は増えてきています。しかし、事業が絶賛成長中で、開発組織も急拡大しているフェーズに立ち会えるのはある程度の幸運が伴っていないとできないことだと思います。この貴重な機会を最大限に活用したいと考えています。

――QA/品証として働く方、QA/品証を目指している方に向けてメッセージをお願いいたします。

私がQAを目指すきっかけとなった「ソフトウェアテストは単なる機能確認ではない」という恩師の言葉を共有させていただきたいと思います。

QAは、仕様書に書かれていないテスト観点を考えたり、MECE(Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive)にテスト観点を整理したりする、プログラミングと同様に創造的な仕事だと教わりました。

また、QAエンジニアにとってQAスキルやテストスキルを高めることも重要ですが、現在担当しているプロダクトや開発組織に真剣に向き合うことも同じくらい大切だと思っています。

テストスキルだけでは表面的なテストになりがちで、QAスキルだけでは質の高いQAはできません。担当しているプロダクトに最も詳しく、開発組織のこともよく理解していることが求められます。これからQAとしてのキャリアを歩まれる方には、そういったQAを目指していだきたいなと思います。

――本日は、お時間いただきありがとうございました。