「ヒューリスティック分析」は、Webサイトなどの品質改善に有効な手法です。アルゴリズムや計算ではなく、専門家の経験則や直感を活用して問題解決をしていきます。

今回は、ヒューリスティック分析とは何か、取り入れるメリット・デメリットについて解説します。

また、ヒューリスティック分析の大まかなやり方やポイントもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

- もくじ

1.ヒューリスティック分析とは?意味と特徴

まずはヒューリスティック分析の概要について解説します。

1-1 ヒューリスティック分析とは?

ヒューリスティック分析とは、専門家の経験則にもとづきWebサイトなどの使いやすさを評価する手法です。ヒューリスティック(Heuristic)には「発見的手法」といった意味があります。経験則を活かして問題を発見するため、このように呼ばれます。

ヒューリスティック分析によって、Webサイトを利用するユーザーが直面する問題を洗い出すことが可能です。Webサイトの品質改善を図る際に有効なアプローチといえます。

1-2 ヒューリスティック分析の特徴

ヒューリスティック分析の特徴は、主に次の3つです。

定性的に評価する

ヒューリスティック分析では、「定量的」な数値データではなく、数値化しにくい「定性的」な要素に焦点を当てます。たとえば、Webサイトの美しさや快適さ、分かりやすさといった感覚的な要素を評価対象とします。

主観的に評価する

ヒューリスティック分析では、個人の主観的な評価が中心となります。多数のユーザーから客観的なデータを集めるわけではないため、評価者自身の考えや判断が評価結果に反映されるのが特徴です。ただし、実際には複数の評価者による結果を総合するため、ある程度は客観性を持たせます。

専門家の経験則にもとづく

ヒューリスティック分析では、UI/UXデザインに関する専門家が、経験則にもとづき評価します。専門家の経験や直感、ノウハウを活かせるため、実際のユーザーに評価してもらう必要がありません。熟練した専門家を評価者とすれば、高品質な評価が可能です。

このように、専門家が経験則にもとづきWebサイトを定性的・主観的に評価するのがヒューリスティック分析の特徴です。

2.ヒューリスティック分析を実施するメリット・デメリット

ヒューリスティック分析は、Webサイトの使いやすさを評価するうえで多くのメリットがある一方で、知っておきたいデメリット・懸念点もあります。

実施する前にメリット・デメリットについて把握しておきましょう。

2-1 ヒューリスティック分析のメリット

手間やコストを抑えやすい

ヒューリスティック分析は、手間やコストを抑えられる手法です。少人数の専門家がWebサイトを評価するため、大規模なユーザー調査のようにユーザーとの煩雑なやり取りが不要です。ノウハウを持つ専門家が短期間で集中的に実施するため、多くの人的コストを浪費せずに済むでしょう。多数のユーザーに依頼が難しく、結果を効率よく得たい場合に効果的です。

早期に問題を発見できる

ヒューリスティック分析であれば、早期に問題を発見できます。大規模なユーザー調査のような準備段階の手間がかからず、必要なタイミングで素早く評価結果を得ることが可能です。また、経験豊富な専門家であれば未完成のWebサイトでも評価を実施できます。そのため、初期のプロトタイプ段階でもWebサイトの問題を発見できるでしょう。問題を早期発見することで、後々の手戻りを抑えられます。

専門家の視点で問題を発見できる

ヒューリスティック分析を行うことで、専門家の視点で問題を発見できます。たとえば、ユーザーが感覚的に抱く違和感のような問題は、定量分析では発見が困難です。大半のユーザーさえも気づけないかもしれません。しかし、ヒューリスティック分析であれば専門家が持つ豊富な知識、優れた洞察力を活かせます。そのため、データからは見えない問題、ごく少数のユーザーが直面する問題にも気づけるでしょう。

2-2 ヒューリスティック分析のデメリット

ヒューリスティック分析を実施する上でのデメリットは、評価者によっては期待した成果が得られない点です。

ヒューリスティック分析の成果は、評価者の経験に依存します。そのため、評価者の経験が不十分だったり、対象Webサイトが不得意だったりする場合、問題を見逃してしまうことも考えられます。

こうした事態を防ぐために、ヒューリスティック分析を実施する際には、対象Webサイトの評価に精通した信頼できる専門家に依頼しましょう。

3.ヒューリスティック分析の大まかな手順

ヒューリスティック分析は、適切な流れで進めることが大切です。

ヒューリスティック分析の大まかな手順3ステップを把握しておきましょう。

1. 評価軸や評価項目の明確化

2. 評価の実施

3. 評価結果の整理・レポーティング

ステップ1. 評価軸や評価項目の明確化

まずは、ヒューリスティック分析における評価軸や評価項目を明確化しましょう。

つまり、Webサイトの何をどのように評価するかの明確化です。

ヒューリスティック分析を実施する目的や、Webサイトの特性・想定ユーザーなどを考慮し、重点的に評価したい観点や方向性を整理します。

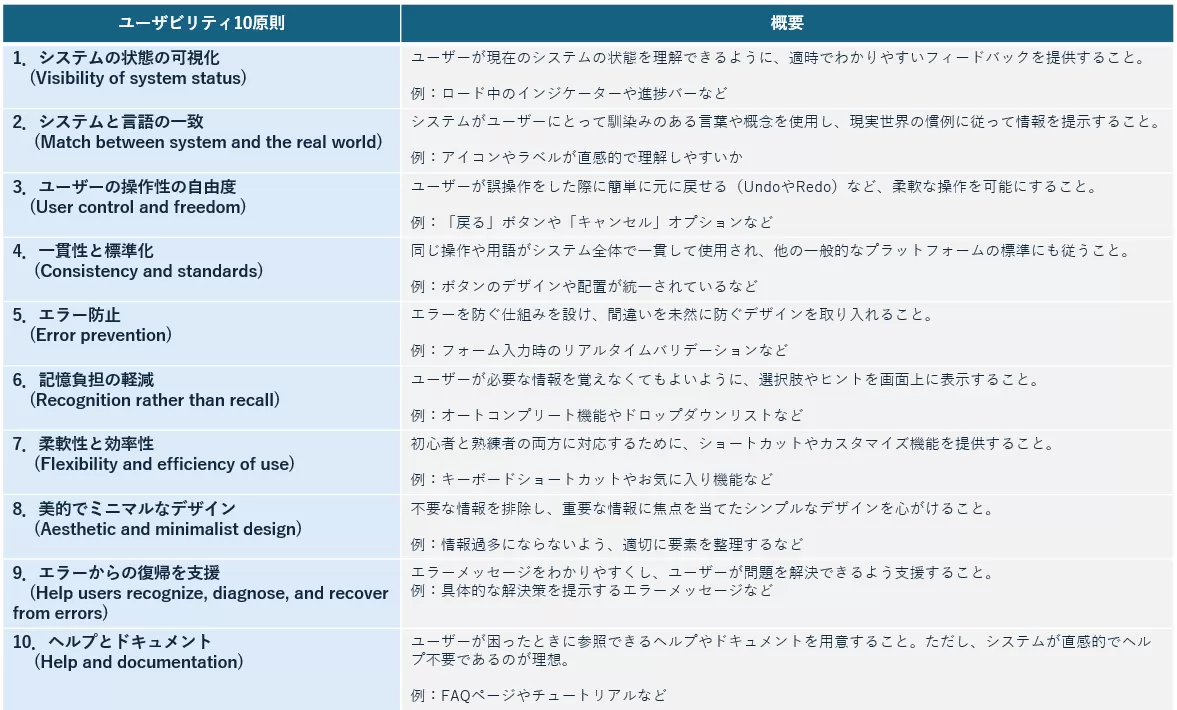

評価軸や評価項目の明確化では、「ニールセンのユーザビリティ10原則」が有用です。

たとえば、「3.ユーザーの操作性の自由度 (User control and freedom)」の項目を評価軸にした場合、次のような評価項目が挙げられます。

- 誤操作を取り消せる機能があるか

- 操作中に中断し、後から再開できるか

期待する成果を得るためには、こうした評価軸や評価項目を定めることが不可欠です。

Nielsen Norman Group: 10 Usability Heuristics for User Interface Design

ステップ2. 評価の実施

次に、専門家によるWebサイトの評価を実施しましょう。専門家がWebサイトを実際に閲覧・操作しながら、評価軸や評価項目に沿って問題がないかを評価します。

評価にできる限り客観性を持たせるために、複数の専門家を評価者とすることが一般的です。

また、実際の評価では、競合他社のWebサイトをベンチマークとして比較分析することもあります。

ステップ3. 評価結果の整理・レポーティング

最後に、ヒューリスティック分析を実施した結果を整理し、レポートにまとめましょう。

複数の専門家による評価項目ごとの平均値を取るなどして、総合的な評価結果を導き出します。

さらに、評価結果から問題点や改善点を抽出し、優先順位を付けて整理しましょう。

各問題に対する具体的な改善策も検討し、レポートに含めることが理想です。

最終的なヒューリスティック分析のレポートに沿って、Webサイトの品質改善を図ります。

4.ヒューリスティック分析を取り入れる際のポイント

ヒューリスティック分析を取り入れる際のポイントとして、次の2つを押さえておきましょう。

- 定量的・客観的な評価方法も組み合わせる

- 複数人の評価者を確保する

4-1 定量的・客観的な評価方法も組み合わせる

ヒューリスティック分析は定性的・主観的な評価手法であり、定量的・客観的な視点での評価は行えません。

より網羅的にWebサイトを評価するために、定量的・客観的な評価方法も組み合わせましょう。

たとえば、ユーザーのアクセス解析を取り入れることで、定量的な行動データにもとづく客観的な視点での評価が可能です。

ヒューリスティック分析で全ての問題を発見できるわけではないことを念頭に置きましょう。

4-2 複数人の評価者を確保する

ヒューリスティック分析では複数人の評価者を確保することが大切です。

評価者の経験や主観に強く依存するため、1人では評価結果が安定しません。予算の都合もありますが、3~5人程度は評価者を確保することが理想です。

複数人の評価結果を総合することで、客観性を高められます。

また、評価者のバックグラウンドや専門性にある程度の幅を持たせることで、より幅広い視点で問題を発見できます。

まとめ

ヒューリスティック分析とは、専門家の経験則にもとづきWebサイトなどの使いやすさを評価する手法のことです。

専門家がWebサイトを定性的・主観的に評価し、使いやすさに関する問題を検出していきます。

ヒューリスティック分析は、手間やコストを抑えつつ早期に問題を発見できるのが魅力です。

ただし主観的な側面が強く、複数人での評価や別手法の併用が必要となることに注意しましょう。ヒューリスティック分析を取り入れる際には、今回の内容を参考にしてください。