2024年、アメリカで前代未聞の詐欺事件が発覚しました。

生成AIを駆使し、音楽だけでなくバンドやリスナーまでも創造してしまった男が、7年にわたり約14億円もの印税を騙し取っていたのです。

今回は音楽業界を大きく揺るがせたAIを用いた音楽ストリーミング詐欺事件についてレポートします。

1. 生成AI×(音楽+バンド+リスナー)=自作自演詐欺が発生

1-1. 生成AIを悪用し約14億円を騙し取っていた

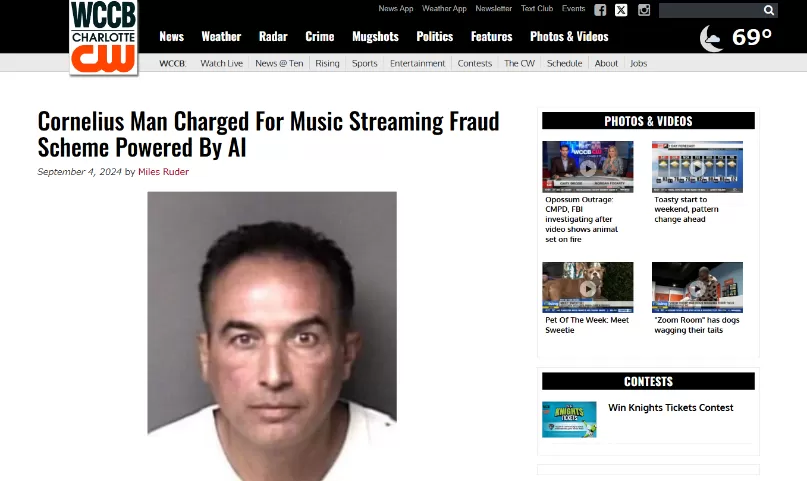

2024年9月4日、米ノースカロライナ州のマイケル・スミス容疑者(52歳)が逮捕・起訴されました。

彼の罪状は、生成AIを使って大量の音楽を制作し、さらに架空のバンドやリスナーまで創出して、音楽ストリーミングサービスから約1,000万ドル(約14億円)もの印税を不正に得ていたというものです。

事件の詳細はアメリカ司法省の起訴状(U.S. v. Smith Indictment)に記載されており、2017年から巧妙に行われてきた詐欺の全容がほぼわかります。

1-2. 2017年から行われた巧妙な詐欺スキームの概要

今回の事件の特徴は、AI技術の進化を最大限に悪用した点にあります。

スミス容疑者は2017年から、生成AIを使って膨大な数の楽曲を自動作曲し、それを「架空のバンド」名義で音楽配信サービスに登録。さらに、偽のリスナー(ボット)を使って再生回数を水増しして、実際には存在しないファン層を作り出しました。こうして得た印税収入を、自身の口座に流していたのです。

特異な事件ということもあり、多くの報道がされました。

出典:https://www.wccbcharlotte.com/

1-3. 「なぜバレた?」発覚した要因

長年にわたり巧妙に隠されていたスミス容疑者の詐欺は、なぜ発覚したのでしょうか。

きっかけは、音楽ストリーミングサービス側の不正検知システムが、特定のバンドや楽曲の再生回数に異常なパターンを検出したことに始まります。

さらに、複数の音楽出版社や著作権管理団体が、短期間で大量に登録されたバンドや楽曲の正体に疑問をもち、調査を開始。

結果として、架空のバンドやリスナーが存在しないことが判明して、FBIが捜査に乗り出すことになりました。そして最終的に、スミス容疑者の口座への不自然な印税送金履歴が決定的な証拠となり、逮捕に至りました。

2. 音楽ストリーミング「自作自演」詐欺の手口

実際に何が行われていたか、報道などから探ってみたいと思います。

2-1. 【手口1】生成AIで「自動作曲」と「偽バンド」量産

ご存知のようにAI技術の進歩によって、今や誰でも簡単に音楽を自動生成できます。

スミス容疑者は、AIを悪用して、数千曲もの楽曲を自動で作曲しました。その上で、「架空のバンド」や「ソロアーティスト」のプロフィールもAIで生成して、SNSや音楽配信サービス上に存在しないミュージシャンを大量に作り上げました。この曲作りには共謀者がいたとされています。

こうして第一歩として、実在しないアーティストが活動している"バーチャル音楽シーン"を構築したのです。

上の起訴状によると、スミス容疑者が使用したAI生成楽曲のアーティスト名には「Calliope Bloom」「Calm Baseball」「Calvin Mann」「Camaxtli Minerva」などがあり、楽曲名には「Zygophyceae」「Zygophyllaceae」「Zygopteron」「Zygotic Washstands」などの一般的ではないタイトルが並んでいました。

これらの名前は、スミス容疑者が独自につけたものでしたが、特徴がありました。バンド名・アーティスト名はアルファベットの「C」から、曲名は「Z」から始まっていました。

こうした理由はさまざまな推測がされています。アーティスト名を「C」、曲名を「Z」とすることで管理しやすかったとか、生成後の名前が「C」と「Z」で始まるプログラムを使っていた、などです。

2-2. 【手口2】偽リスナーを使った再生回数を水増し

単に音楽を配信するだけでは印税収入は増えません。スミス容疑者は、次にボットの「偽リスナー」を作成します。

ボット稼働させて、楽曲の再生回数を不正に増やしていました。スミス容疑者のボットは、世界中のさまざまなIPアドレスからアクセスしているように見せかけて、ストリーミングサービスの監視をすり抜けるよう設計されていました。再生回数が増えれば増えるほど、印税も増加するため、短期間で莫大な利益を得ることができたことになります。

起訴状によると、スミス容疑者は最盛期には1,000を超えるボットアカウントを同時に稼働させていたといいます。スミス容疑者は2017年10月20日に、52のクラウドアカウントに各20のボットアカウント、合計1,040のボットを保有していると記録していました。

スミス容疑者の計算では、1日あたり約66万回の再生が可能で、1回の再生で0.5セントの収益があるとして、年間で約120万ドル(約1.7億円)の収益が見込めるとしていました。この「塵も積もれば山となる」考え方は、コンピュータ詐欺事件ではよく見られるものです。

2-3. 印税システムの脆弱性を突いた?

音楽ストリーミングサービスの印税分配システムには、再生回数に応じてアーティストへ報酬が支払われる仕組みがあります。

以前、このシステムは「誰が聴いているか」「本当にファンが存在するか」を厳密にチェックする仕組みが十分ではありませんでした。スミス容疑者はこの脆弱性を突いて、偽アーティストと偽リスナーを組み合わせることで、システムを欺き続けました。生成AIとボットの組み合わせが、従来の不正手法では考えられなかった規模の詐欺を可能にしたのです。

また、スミス容疑者は自身の詐欺行為が発覚しないよう、さまざまな対策を講じていました。例えば、不自然なストリーミングの集中を避けるため、ストリーム数を数1,000の楽曲に分散させていました。2018年10月4日には、共謀者に「権利団体などに怪しまれないように、少量のストリームを多くの楽曲に分散する必要がある」とメールで指示しています。これにより、一曲だけが突出して再生されるという不自然な状況を避け、発覚のリスクを下げていたようです。

2-4. 被害と疑惑

スミス容疑者の事件による被害額は約1,000万ドル(約14億円)にのぼるとされていますが、被害は金銭面だけにとどまりません。

他にも同様の手口で利益を得ている不届き者がいるのではないかという疑惑が浮上、さらにランキング操作などがあるのではないかと音楽業界全体への不信感が一部で広がりました。

実際、スミス容疑者が使っていたAI作曲ツールやボットサービスは、誰でも入手可能なものばかりで、今後も同様の事件が発生するリスクがあると指摘されています。

3. 音楽業界に広がる「被害」

3-1. 正規のミュージシャンへの風評被害まで

AIを用いた音楽ストリーミング詐欺事件の影響は、正規のミュージシャンたちにも及びました。ストリーミングサービス上で急激に再生回数が伸びたり、ランキングが上ったりしたアーティストに対し、「本当に人気があるのか?」という疑念の目が向けられるようになってしまったのです。

スミス容疑者のように、自動作曲やボット再生を組み合わせてヒット曲を「演出」できてしまうという事実は、真摯に活動してきたアーティストたちの信用を損なう恐れがあります。

結果として、正当な努力による成功までもが疑念の目で見られる可能性すらあるでしょう。

3-2. 音楽ストリーミングサービスへの不信感

また、音楽ストリーミングサービス自体への不信感も広がりました。

事件が公になったことで「これほど大規模な詐欺を、なぜ長期間見抜けなかったのか?」という疑問が多く寄せられました。

SpotifyやApple Musicなど、音楽ストリーミングサービスはユーザーの再生行動を分析し、独自のレコメンドアルゴリズムや人気チャートを形成しています。

ところが、その根幹となる再生数が操作されていたとなると、ランキングなどの信頼性そのものが揺らいでしまうからです。今後、何らかの形で透明性を増す改善が求められる部分になるかもしれません。

4. 「自作自演」詐欺事件と業界のこれから

4-1. 最高で「禁錮60年」の可能性も

スミス容疑者に対しては、詐欺罪やマネーロンダリングなど複数の罪状が適用される見込みです。

起訴状によれば、スミス容疑者には「通信詐欺の共謀」「通信詐欺」「資金洗浄の共謀」の3件の罪が問われています。もしすべての罪が認定されれば、3件の罪状で理論上の最大刑は禁錮60年となる可能性があります。

2024年9月18日、ニューヨーク南部地区連邦地裁でスミス容疑者は無罪を主張し、保釈金は50万ドルに設定されました。2025年4月25日現在、マイケル・スミス被告の判決日はまだ公開されていません。

アメリカの連邦刑事事件では、審理や判決までに数か月から1年以上かかることが一般的であり、特にこの事件は、AIと音楽業界の不正に関する初の大規模な刑事訴追として注目されているため、慎重に審理されることが予想されています。

4-2. 不正検知システムの強化など詐欺対策

今回の事件を受けて、音楽ストリーミングサービス各社は、不正検知システムの強化や、アーティスト登録時の本人確認手続きの厳格化など、詐欺対策を急ピッチで進めているようです。また、AIによる自動作曲やボット利用を検出するための新技術の導入も検討されています。今後は、より厳格な監視体制が求められるでしょう。

例えば、Spotifyではすでに「不自然な再生挙動」を検出するAIモデルを一部導入しているようです。音楽ディストリビューター側も、匿名で不正に登録されたアーティストアカウントを排除するため、本人確認を義務づける動きも広がりつつあるようです。

4-3. 法的なグレーゾーンが残る?

生成AIを使った音楽制作には、法的に"グレー"な部分も多く残されています。例えば、著作権が切れたクラシック音楽やパブリックドメインのメロディーをAIに再構築させ、オリジナル作品として配信することも可能ですが、AIが作曲した作品の著作権の帰属は、誰にあるのかという議論は未だ決着がついていません。

AIの開発者? 操作した人? あるいはAI自身? 各国各地で議論が続いています。

まとめ

2024年にアメリカで発覚した、AIを用いた音楽ストリーミング詐欺事件は、音楽業界の根幹を揺るがすものだったといえます。

AIによる自動作曲、偽バンドやリスナーの量産、印税システムの脆弱性を突いた手口は、今後の音楽ビジネスの在り方に大きな課題を投げかけました。

これから、音楽の聞き方はストリーミングが中心になると予測されるだけに、業界全体でのシステム強化や法整備は必須になるでしょう。