子どもたちが「将来なりたい」と憧れる職業は時代とともに大きく変化しています。

かつてはスポーツ選手やエンジニアが上位を占めていたランキングに、近年ではYouTuberやVTuberといったデジタル職業がランクインしています。

この変化は、社会の価値観や働き方の多様化とともに、子どもたちが大人の世界をどう見ているかを示す鏡となっています。

そこで今回は、最新の「小学生のなりたい職業」ランキングの変遷などから<大人の世界>を見直してみたいと思います。

- もくじ

1. 小学生の「なりたい職業」ランキングの変遷

1-1. 2025年発表、最新の小学生の「なりたい職業」ランキングの傾向は?

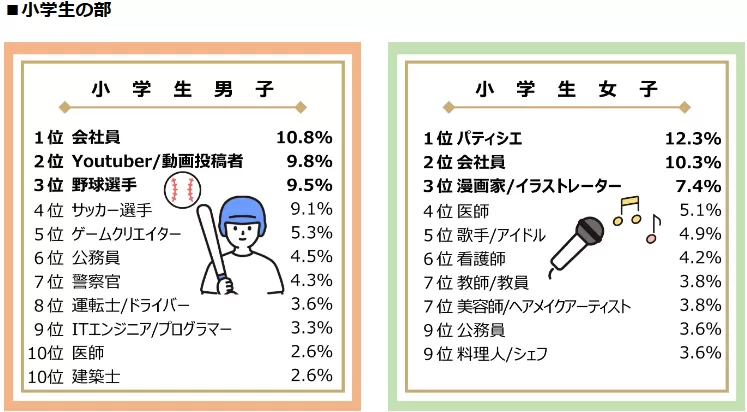

2025年3月、第一生命保険株式会社が全国の小学生・中学生・高校生を対象に行なった『第36回「大人になったらなりたいもの」調査結果』を発表しました。

今回は、とくに小学生の部分に注目してみたいと思います。

小学生の「なりたい職業」ランキングを見ると、男子では「会社員」が5年連続で1位を維持する安定志向を示す一方で、「ユーチューバー/動画投稿者」が2位に入り、デジタル職業の存在感が高まっています。昔から、スポーツ選手も根強い人気があります。以前は「サッカー選手」が人気でしたが、近年では世代を問わず人気のメジャーリーガーである大谷翔平選手の影響もあってか、「野球選手」が「サッカー選手」を上回っているようです。

女子では「パティシエ」が長年、不動の人気で、こちらも5年連続で1位のようです。こちらも「会社員」は上位で「漫画家/イラストレーター」「歌手/アイドル」など男子より多様な職業がランクインしています。

注目点は安定志向の高まりでしょう。「会社員」や「公務員」と安定しているといわれる職業が人気を集めています。これは、長く続く不況など社会全体の不安定さや将来への不安が、小学生にも影響していることを示しているようです。流行の職業やスポーツ選手と堅実といわれる職業が混じり合っているのが人気職業ランキングの特徴なのかもしれません。

1-2. 1980年代と2000年ごろの傾向は?

時代をさかのぼって1980年代から2000年代初頭を見ると、現在とは異なる様相が見えてきます。学研教育総合研究所の『小学生白書Web版』1989年調査によると、1989年の調査では、男子の1位は「プロ野球選手」で、続いて「一般サラリーマン」「プロ野球選手以外のスポーツ選手」という順位でした。当時はJリーグ発足前で、プロ野球が子どもたちの絶対的な憧れの的だったことがわかります。

2位にあえて「一般」とつけられている「一般サラリーマン」が上位に入っていたのは、バブル経済の影響も大きく関係していたと考えられます。ダブルのスーツ姿の大人たちがテレビやドラマで多く取り上げられ、サラリーマンが社会の花形のように扱われていたからです。

女子については「保育士・幼稚園教諭」が1位で、続いて「小・中・高校の先生」「看護師」と、人を育成・サポートする職業が人気でした。女性の社会進出が進み始めた時代でしたが、当時、一般的に「女性らしい」といわれていた職業が人気だったことが想像できます。

雑誌『DIME』によると、2000年に小学生男子がなりたい職業の1位は「スポーツ選手」、女子1位は「パン・ケーキ屋、お菓子屋」でした。男子の上位には「警察官」「職人」「運転士・運転手」が入るなど、具体的な職業が目立ちます。女子は「花屋」「看護師」「教師」など、生活感のある職業が目立ち、男子と異なり「芸能人・タレントモデル」が入っています。

今の目から見ると、1980年代は当然ですが、2000年でも現在のようにデジタル関連の職業はランキング内に影も形もない状況でした。

1-3. 2010年代以降、デジタル職業が台頭!

2010年代に入ると、小学生の「なりたい職業」ランキングに劇的な変化が起こります。スマートフォンの普及やSNSの台頭、YouTubeの爆発的な人気によって、「YouTuber」や「ゲーム実況者」といった新しいデジタル職業が急速に浮上してくるのです。

先ほどと同じく、学習総合研究所の『小学生白書Web版』2017年調査を見ると、男子ランキングに「YouTuberなどのネット配信者」が2位に入っていることがわかります。それ以降のランキングでは「eスポーツプレーヤー・プロゲーマー」が登場するようになります。

女子は「パティシエ」が1位。2000年の「パン・ケーキ屋、お菓子屋」と同傾向です。「漫画家・イラストレーター」が相変わらず人気であることに対して男子と比べて「YouTuberなどのネット配信者」が低い(19位)ことも印象に残ります。

1-4. ランキングに見る現代の子どもたちの「仕事の好み」

ランキングの変遷と最新のランキングを見て感じるのは、子どもたちの明確な仕事の好みが現れていることです。つまり、「自分の好きなことを仕事にしたい」という願望です。

YouTuberなどのネット配信者や、スポーツ選手、芸能人といった職業は、いずれも自分の趣味や特技を活かせるイメージが強く、子どもたちにとって魅力的なようです。同時にその時代を代表する存在であることも見逃せません。

さらに「人を楽しませたい、影響を与えたい」という欲求も強く表れているように感じます。YouTuberや芸能人、スポーツ選手は、社会的な影響力が大きい存在です。自分の仕事を通じて誰かの役に立ちたい、笑顔にしたいという気持ちが、小学生の職業選択に大きな影響を与えているのでしょう。

一方で、安定しているといわれる職業や社会的に意義のある仕事「会社員」「医師」「看護師」「公務員」などが上位に入っており、夢と現実のバランスが取れたランキング傾向になっているのかもしれません。

2. デジタル職業の魅力と現実

2-1. YouTuberやゲームクリエイターの仕事内容

現代の子どもたちを惹きつけてやまないデジタル職業ですが、その実際の仕事内容は意外に複雑で多岐にわたります。

YouTuberの主な仕事は、自身で企画・撮影・編集した動画をYouTubeなどのプラットフォームに投稿し、広告収入や企業案件、グッズ販売、メンバーシップなどで収益を得ることです。動画の内容は多岐にわたり、ゲーム実況、商品レビュー、日常の出来事、エンターテインメント企画などさまざまです。人気YouTuberになると、企業とのコラボやオリジナルグッズの販売、イベント出演など、活動の幅も広がり、大きな収入を得ているようです。

しかし、その裏側には地道な作業があります。企画立案では視聴者のニーズやトレンドを分析し、どのような動画が求められているかを常に考える必要があります。撮影では機材の準備から撮影場所の確保、小道具や衣装の手配まで行い、編集では撮影した映像素材をカットしたり、テロップや効果音、BGMなどを入れたりして、視聴者が見やすく楽しめる動画に仕上げます。投稿後は視聴者の反応や再生回数、視聴時間などのデータを分析し、次の企画に活かすという継続的な努力が求められます。

ゲームクリエイターは、コンピューターゲームやスマートフォンアプリの企画・開発・デザイン・プログラミングなどを担当します。ストーリーやキャラクターを考え、実際にゲームを作り上げるクリエイティブな仕事ですが、チームでの開発や納期管理、技術の習得など、地道な努力と専門知識が求められます。

ゲーム制作は多くの専門職の共同作業によって成り立っており、ゲームプランナーが企画を立て、プログラマがシステムを構築し、グラフィックデザイナーがビジュアルを作成し、サウンドクリエイターが音楽や効果音を制作します。これらの専門職がチームとして連携し、一つのゲームを作り上げていく過程では、高いスキルはもちろんのこと、コミュニケーション能力やチームワークも不可欠です。

一見すると派手なデジタル職業ですが、実際のところは、地道な積み重ねが大変に重要な仕事だと言えるでしょう。

2-2. 子どもたちが憧れる理由

そんな積み重ねが重要なYouTuberやゲームクリエイターが子どもたちに人気の理由は、まず「自分の好きなこと」ということです。

ゲームが好きだからゲーム実況をする、面白いことが好きだからエンタメ動画を配信する、絵を描くのが得意だからキャラクターをデザインするといったように、自分の趣味や特技が直接仕事に結びついているように見えることが大きな魅力となっているようです。

また、YouTuberはテレビの芸能人よりも身近な存在として子どもたちの目に映っていることもポイントです。

そこから、手軽さや、自分の創造性を発揮した動画がバズれば一躍有名人になれるチャンスがあり、アイデアと発信力次第で誰でも挑戦できる門戸の広さが人気を後押ししています。「自分にもできるかもしれない」という期待が、小学生たちの心を捉えているのではないでしょうか。

「影響力があって、人気者になれる」職業に小学生は憧れを持つのかもしれません。

2-3. なぜ、エンジニアが不人気に...?

かつては人気だったエンジニアやプログラマですが、近年は小学生の「なりたい職業」ランキングで上位に入ることが少なくなっています。その理由として、まず「仕事内容のイメージのしにくさ」があると思います。大人でも、何をしているのかイメージしづらく、仕事内容を一言で説明するのが難しい側面があります。

また、いわゆるオタクや(悪い方の)ハッカーと結びつけられてしまい、エンジニアの仕事が「暗い」「地味」「難しそう」「人とあまり関わらない」といったイメージを持たれやすくなっていることも影響している気がします。そういった「偏見」が子どもたちの間に生まれてしまっている可能性があります。

仕事内容だけでなく、成果が目に見えにくく、テレビやSNSで取り上げられる機会が少ないことも、憧れの対象になりにくい要因かもしれません。しかし実際には、エンジニアやプログラマは社会を支える重要な仕事であり、革新的な技術を開発したり、多くの人々の生活を便利にしたりと、非常に重要でやりがいのある仕事です。しかし、その魅力が子どもたちに十分に伝わっていないのが現状といえるでしょう。

3. 子どもたちの夢と大人の現実のギャップ

3-1. 職業に対するイメージと実態の違い

子どもたちが抱く職業のイメージは、実際の仕事内容や働き方とは大きく異なることが少なくありません。

例えばYouTuberは「好きなことだけして楽しく稼げる」と思われがちですが、上で述べたように実際は動画の企画や編集、ネタ探し、視聴者とのコミュニケーション、炎上リスクへの対応など、多くの努力やストレスが伴っています。

安定した収益を得られるようになるまでには長い時間がかかります。YouTubeの運営会社であるGoogleによると、YouTuberとして収入を得るには、登録者数が1,000人を超え、再生時間が年間4,000時間を超えるなどする必要があります。一言でいうと簡単ではありません。YouTubeの統計によれば、100万人以上の登録者を持つ日本の人気YouTuberは全体の0.01%未満とされています。

YouTube パートナー プログラムの概要と利用資格

1. チャンネル登録者数が 1,000 人以上で、直近 12 か月間の有効な公開動画の総再生時間が 4,000 時間以上である。または

2. チャンネル登録者数が 1,000 人以上で、直近 90 日間の有効な公開ショート動画の視聴回数が 1,000 万回以上である。

出典:YouTubeヘルプ

スポーツ選手も同様です。試合で活躍する華やかな姿ばかりが注目されますが、その陰には幼い頃からの厳しい練習の積み重ねとケガとの戦い、集団競技であれば熾烈なレギュラー争いなどがあります。プロとして成功し、長く活躍し続けられる選手はごく一部であり、引退後のキャリア設計(セカンドキャリア)という大きな課題も待ち受けています。小学生女子が憧れる「芸能人」のいる芸能界の厳しさは言わずもがなでしょう。

3-2. 現在のキャリア教育は?

近年のキャリア教育は、従来の「大人の背中を見て憧れる」スタイルから、子どもたち自身がさまざまな職業を知り、体験し、考える機会を重視する方向へと変化しています。例えば、プログラミング教育の必修化や、職業体験イベント、オンラインでの職業インタビューなど、子どもたちが多様な仕事に触れる機会が増えています。

文部科学省が推進する「キャリア教育」では、職業体験学習や地域の大人による出前授業などを通して、子どもたちが社会との接点を持つ機会が設けられています。「将来の生き方・働き方を自ら考える力の育成」が強調され、子どもたちが自分の将来を主体的に考える力を育む取り組みが進んでいます。

また、学校現場でも「自分の強みや興味を知る」「将来の夢を描く」ためのワークショップや授業が行われるようになり、子どもたちが自分の将来を主体的に考える力を育む取り組みが進んでいます。しかし、その内容は必ずしも全職種を網羅しているわけではなく、どうしても「わかりやすい職業」「地域に関係する仕事」に偏りがちという指摘もあります。

そのため、エンジニアやプログラマといった職業は、地域に身近な存在として認識されづらく、説明が難しいこともあって、現場の教育内容にはなかなか反映されにくいのが現状といえるかもしれません。昔は大人を見て憧れることが多かったと思いますが、現在は子どもたち自身が能動的に職業を探求する時代になっていますので、小学生に直接メッセージを届ける必要があります。

3-3. 再び、「エンジニア人気」を高められないか?

エンジニアが再び子どもたちに憧れられる職業になるためには、まず「社会にとって不可欠な仕事であること」「クリエイティブでやりがいがあること」をダイレクトに伝える工夫が必要です。例えば、身近なアプリやゲーム、インターネットサービスがエンジニアの手によって生み出されていることを具体的に紹介したり、子ども向けのプログラミング体験教室や、エンジニアが活躍する現場の見学会などを開催したりすることが効果的でしょう。

そのためには、「エンジニアYoutuber」が増えるのが一番かもしれません。そのうえで「役に立つ」ではなく、「夢がある」「未来を作る仕事」であることをアピールすることで「かっこいい大人」だと思ってもらう作戦です。私も「かっこいいエンジニア」の登場を期待したいと思います!

まとめ

小学生の「なりたい職業」ランキングの変化は、子どもたちが社会をどう見ているか、そして大人の世界がどう変化してきたかを映し出す鏡です。

YouTuberや芸能人がランキングで目立つ背景には、「好きなことを仕事にしたい」「自分を発信したい」という強い願望があると思います。

デジタル時代の今こそ「かっこいいエンジニア」を増やして、子どもたちの夢と大人の現実をつなぐ必要があるかもしれません。