様々な現場でQA業務に携わっている方々の「声」をお届けする『隣のQAに聞く!』。

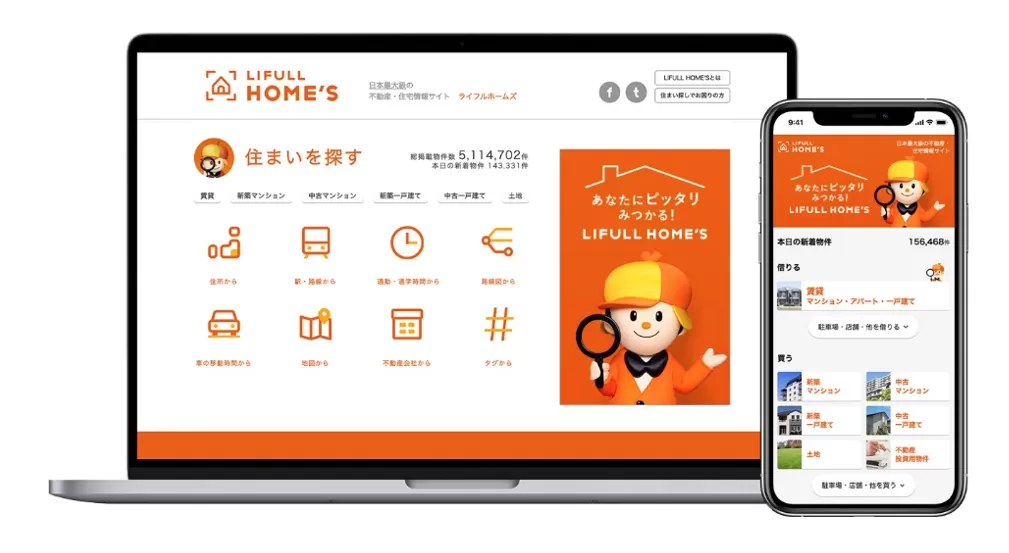

日本最大級の住宅・不動産情報サービス「LIFULL HOME'S(ライフルホームズ)」などの運営を行う東証プライム上場企業の株式会社LIFULL。

総掲載物件数600万件を超え(2023年8月取材時点)、ARや3Dなど最新技術を駆使した情報提供など業界をリードし続ける同社では、どのようにQA組織が運営されているか、気になるエンジニアの方も多いのではないでしょうか?

そこで本記事では、同社の星野遥希さんにQAのミッションやQA組織を動かすポイントをお話しいただきました。

今回インタビューを受けてくださった方

- 星野 遥希 氏

株式会社LIFULL テクノロジー本部 品質戦略部 QAG

2018年にLIFULLへ新卒入社しQAエンジニアとして配属。横断組織のQAとして社内プロジェクトから相談やサポートの依頼を受け、コンサルテーションの形でテスト計画や探索的テストの実施、プロセス改善やセミナー、テストツール開発など品質に関わることは幅広く要件に応じて柔軟に対応している。QA活動で不幸な思いをする人がいなくなり、おもしろさを感じてもらえるよう奮闘中。社外活動として2020年にJaSST Onlineを立ち上げ、現在も継続して実行委員長を務める。

1.QAの支援内容はあくまでもテスト技術の不足を補う視点で

――日本を代表する住宅・不動産情報サービス「LIFULL HOME'S(ライフルホームズ)」を運営する株式会社LIFULLでは、現在、どんなQA体制を取っておられますか?

ひと昔前、QA組織といえば製造業のコンテクストの最後の砦や防波堤という位置づけでしたが、LIFULLでは基本的に、開発者が責任を持って開発からテストまで全部実施しているため、プロダクトごとに専属のQAが付いている訳ではありません。

では我々QAはどこにいるかというと、横断的に全てのプロダクトや依頼のあったプロジェクトに対して、アプローチの提案やテスト計画のサポートなどをしていく、いわゆるコンサルのような立ち位置でやっています。

――QAがチームの中でコンサルのような立ち位置にいるのはかなり変わっている体制ですよね。

社内ではさまざま規模、異なるスケジュールで開発や保守のプロジェクトが動いています。QAが全てのプロジェクトへ均等な支援を行うのではなく、支援内容はあくまでもテスト技術の不足を補う視点で、プロジェクトの状況をモニタリングしつつ決定してきました。