近年よく「コネクテッドカー」という言葉を耳にするようになりました。この言葉は聞いたことはあるものの、具体的にどんなものなのか、何ができるものなのか、理解している方は少ないのではないでしょうか。

本記事では、カーナビゲーションシステムの品質検証に携わっていた筆者が、既に公知になっているコネクテッドカーの情報から、これまでの歴史、これからの展望、及び求められていく品質について解説していきます。

- もくじ

1.「コネクテッドカー」とは?

「コネクテッドカー」という言葉から、「インターネットに繋がって色々と便利になるクルマ」というイメージを持たれているでしょう。しかし、「コネクテッドカー」は具体的に何を指すものなのか、現状どこまで進んでいて、将来的にどうなっていくのか、といった明確なビジョンを持てている人はまだまだ少ないのではないでしょうか。

この章では、コネクテットカーについて定義や歴史、現状について解説します。

1-1 コネクテッドカーとは?これまでの歴史

総務省では「コネクテッドカー」を「ICT端末としての機能を有する自動車のことであり、車両の状態や周囲の道路状況などの様々なデータをセンサーにより取得し、ネットワークを介して集積・分析することで、新たな価値を生み出すことが期待されている」と定義されてあります。(「平成27年版 情報通信白書」より)

一聴すれば確かに的確に「コネクテッドカー」が表現されているようです。

しかし、「ICT=情報通信機能」という観点から考えれば、自動車には(厳密には自動車に搭載されているカーナビゲーションシステムには)1990年に初めてGPSカーナビが誕生した約30年前からずっと「リアルタイム通信機能」は備わっておりますし、また携帯電話を経由したBluetooth接続/音声認識によるハンズフリー通話が可能なカーナビゲーションセットが初めて市場に投入されたのは2001年、つまり今から約20年も前の事です。

また、民間企業においても、既に1997年にはトヨタ、ホンダ、日産ではそれぞれ「MONET」「インターナビ」「コンパスリンク」という「コネクテッドカーサービス」、すなわち、「移動体に通信システムを組み合わせて、リアルタイムに情報を提供するサービス」は開始されております。(一般的に、こうしたサービスは「テレマティクスサービス」と呼称されております)2002年10月にはトヨタはテレマティクスサービスのリニューアルを図り、「G-BOOK」という名称にて、デンソー/KDDI共同開発による専用データ通信モジュールを活用し、駐車場等のドライブ情報は勿論、ニュース、天気、株価などの情報を伝えたり、電子メール、ネットワークゲームなどのサービスも提供されたりしてきました。

1-2 コネクテットカーの仕組み

コネクテッドカーとは「情報の伝達と活用を重視した自動車」を指します。

その仕組みはいたってシンプルであり、「車に搭載されたセンサーを通して車内外の情報をデータセンターへ送り、フィードバックを受け取る」というものです。

それでは、どういった点において情報が活用されているのでしょうか。

まず、情報収集を行うセンサーにはさまざまな種類があり、それぞれ違った役割を担っています。例えば、画像認識センサー、物体検出センサーでは車の周囲の情報を集め、位置センサーはアクセルやブレーキの角度を測定します。また、走行可能距離を算出するための動力用バッテリーセンサーはEV(電気自動車)やHV(ハイブリッドカー)には欠かせません。

各センサーから収集された情報はデータセンターへ送信(伝達)され、分析されます。センサーは自動車のみではなく、道路にも設置されているため、データセンターに集積される情報量は膨大です。集積されたあらゆる情報の分析結果を受信することで、コネクテッドカーは走行中の安全基準を満たし、ユーザーの利便性を向上させています。具体的には、リアルタイムの渋滞情報を踏まえた最短経路案内、工事中道路の迂回路選定、走行距離や走行時間から休憩を促すメッセージを送って事故発生を防ぐことなどが挙げられます。

この辺りが、伝達された情報を活用していると言える点です。

加えて「走っている車」の安全性を高めるという目的を達成するためには、迅速なフィードバックを可能とする情報処理能力が必須です。現状、そのプラットフォームは自動車メーカーごとに独自に開発されており、車間距離を保つACC(追従走行機能)やFCW(前方車接近警報)を代表とするADAS(先進運転支援システム)も、こうした基盤の上に成り立っています。

つまり、膨大な量の情報を素早く処理して最適解を導き出し、あらゆる機能とつなげることで、コネクテッドカーは安全性や利便性の向上を実現しているのです。

1-3 トヨタが推進する新たなプロジェクト

トヨタ自動車2018年6月26日から「初代コネクテッドカー」として新型クラウン、新型カローラ スポーツの販売を開始したという鳴り物入りのニュースは記憶に新しいところです。(ちなみに、ややこしいのですが、トヨタ公式では「コネクテッドカー」ではなく、「コネクティッドカー」と呼称しておりますが、本稿では煩雑さを避けるために「コネクテッドカー」で表記を統一しております)

しかし、「1-1 コネクテッドカーとは?これまでの歴史」でお伝えしてあるとおり、トヨタは既に20年近くも前にテレマティクスサービスを始めていました。

これまでプレスリリースされた情報を集めると、トヨタが定義する「初代コネクテッドカー」は以下3点の特徴にまとめられます。

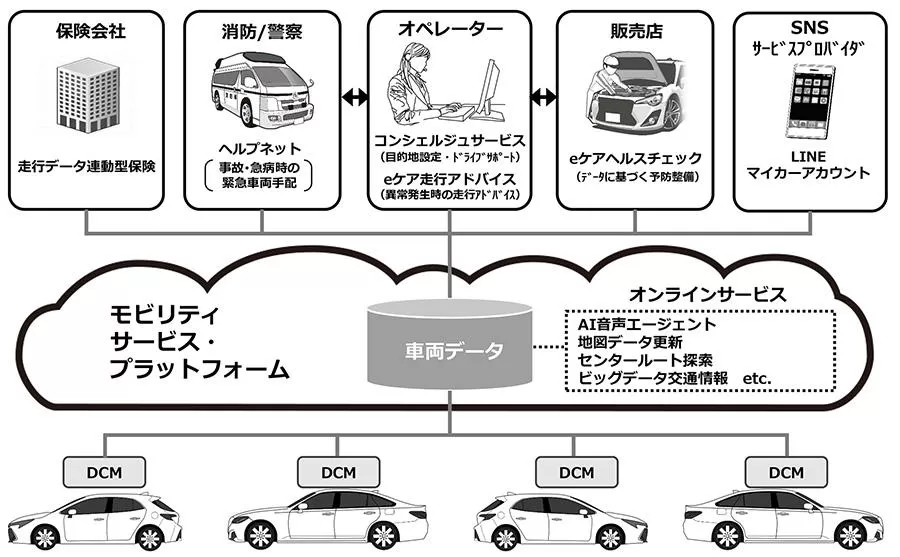

- スマートフォン連携ではなく、最初から「DCM」という通信モジュールを全グレード車種に標準搭載されているところ

- 「DCM」は車両の制御ネットワーク(CAN)に接続しており、車両データがリアルタイムでビッグデータへ共有、機能連携ができるところ

- トヨタが自社開発を進めている「モビリティサービス・プラットフォーム」と連携し、カーシェア事業者、タクシー事業者等、様々なモビリティサービスとの連携を目指していくところ

この中で特に注目したいのは2.のポイントになります。CAN情報というのは「車両の制御ネットワーク」であり、基本的には車両個体の中で情報のやり取りが完結されるものとなりますが、このデータをICT端末に繋げる事で、個々の車両から提供される情報は飛躍度的に大きくなり、展開可能なサービスの幅も大きく広がる事になります。

(参照元: トヨタ自動車)

CAN情報をビッグデータにアップロードして活用するといったサービスは、今回新たに始まったという訳ではありません。たとえば米国の自動車保険会社Progressiveが保険加入者の車両のCANデータを取り込む端末を取り付けさせる事で、急ブレーキの回数などを保険料に反映させる「Snapshot」と呼ばれるサービスを2010年から提供しています。しかし、あくまでその利用は、用途も、ユーザー数も、限定的なものでした。

トヨタが「初代コネクテッドカー」として販売する「クラウン」「カローラ スポーツ」のシリーズ販売台数は年間で130万台となり、これは現状ではトヨタの年間総販売台数の10~15%程度の数にも及びます。更に、日米で販売するほぼすべての車種を「コネクテッドカー」化する計画もあります。他自動車会社も当然、追随してくる事を踏まえると、急速な「コネクテッドカー時代」到来するのではないか?とも思えてきます。

1-4 乱立する規格、複雑な状況

日進月歩の車載業界において、事はそう簡単には進みません。車載カメラからの画像伝送等、今後ますます大容量データのリアルタイム伝送が行われていく傾向にあり、CANに変わる新たな車載ネットワークとして「BroadR-Reach Ethernet」が取り沙汰されるようになりました。

現行のCANは伝送速度わずか1Mbps、CANの後継として期待されているCAN-Dも伝送速度8Mbpsしかないのに対して、「BroadR-Reach Ethernet」は100Mbpsの伝送速度実現が可能となっています。これまではドイツBMWなど欧州の自動車メーカーが中心に採用に踏み切ってきましたが、日本でも、2017年10月に日産が新型リーフに車載Ethernetを採用し、話題になっていました。

各自動車メーカーが性急に新たなサービス、プラットフォームの推進を進めていく一方で、複数の規格があちこちに乱立し、業界の中心にいる人ほど、将来自動車業界はどういった方向に進んでいくのか明確に見えておらず、「五里霧中」の中必死で走っている、というのが今の自動車業界の状況であり、「コネクテッドカー」の現状であるようです。

2.「コネクテッドカー」に求められる品質、安全性とは

そうした複雑な、先の読めない「コネクテッドカー」分野において、求められるソフトウェア品質、安全性はどのようなものになるのでしょう?大きく分けて、以下3パターンに分類されるようです。

2-1 昔からある接続機能の機能確認・品質確認

例

- スマートフォン等のICT端末とのBluetooth接続→連携でのハンズフリー通話(音声認識/通話品質確認含む)、音楽再生などの機能確認

- スマートフォン/OS Ver/グローバル対応の相違などによる互換性検証

- 緊急通報サービス(ヘルプネット[日本]/e911[北米])テスト

- 衛星ラジオ[デジタルラジオ]/ワンセグ等の放送波受信試験/再生試験

- 地図マップ変更/交通法変更などを踏まえた、実走によるカーナビ機能検証 etc

2-2 現時点で導入された、今後すぐに導入される接続機能の機能確認・品質確認

例

- Apple CarPlay / Android Auto機能連携確認

- 各メーカー独自規格新機能[例:Toyota Smart Link] 機能確認

- 車両緊急通報システム(eCall[欧州]、ERA-GLONASS[ロシア])テスト

- 保険会社が展開している「高齢者向け運転サポート(見守り)サービス」の運用テスト

- スマートフォン/クラウドサービスを利用したタクシー配車システムの運用テスト etc

2-3 将来的に導入される予定の接続機能の機能確認・品質確認

例

- 車車間通信(V2V) 路車間通信(V2I)の(相互通信モジュール、相互端末、相互車両、アプリケーションにおける相互運用性検証)

- 自動運転(ADAS)の実証実験(「トラックの隊列走行」「ラストワンマイル自動走行」「自動バレーパーキング」)

- 第5世代移動通信(5G)活用のための実走実証実験

- 新規モビリティサービス運用テスト

上記のうち、(3)についての検証重要性、コストがかかるのは言うまでもありません。しかし、(1)も(2)も、未だに重要度が高く、各メーカーも品質担保の面において大きなコストをかけざるを得ない状況です。

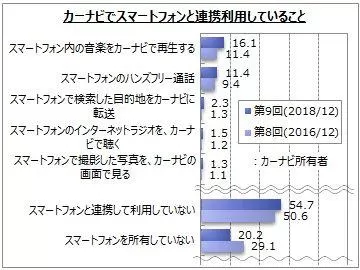

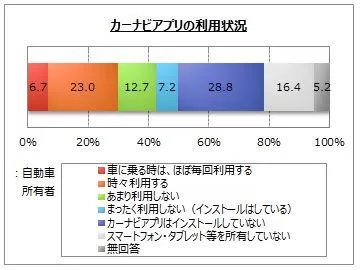

(参照元:マイボイスコム)

北米や欧米市場においては音声認識によるBluetoothハンズフリー機能は10年以上前から日常的に利用されてきていますが、日本国内ではようやっと少しずつ浸透してきだしたばかりです(ハンズフリー通話利用:11.4%、Bluetooth Audio利用:16.1%)。一方で、自動車所有者且つスマートフォン利用者の中で、カーナビアプリ利用している率は51.8%を超過し、少しずつIOT端末の車載向け利用が浸透してきている状況です(いずれもマイボイスコム 2018年12月調査)。

何十年も前から提供されてきた「コネクテッドカー」のサービスは、2010年の後半に入ってようやっと、ユーザーにその機能が認知され、利用されはじめるようになったと言えるでしょう。いったん認知され、利用され始めるようになると、ユーザーへの浸透度は加速度的に進んでいくものです。

3.追加開発コストが大きな負担に

前章でも解説したように、「コネクテッドカー」分野における求められるソフトウェア品質、安全性の3パターンは以下の通りです。

- 昔からある接続機能の機能確認/品質確認

- 現時点で導入された、今後すぐに導入される接続機能の機能確認/品質確認

- 将来的に導入される予定の接続機能の機能確認/品質確認

(1)に分類される「昔からある接続機能」については、「コネクテッドカー」に慣れてきたユーザーからは「実現できて当然」の品質レベルが求められるようになります。それだけでなく、(2)に分類される「新しい接続機能」についてもすぐに使い方に慣れるようになり、高い品質を求めるようになってくるでしょう。

しかし、実際には(1)の品質の担保だけでも、各ハードウェアメーカー/ソフトウェアメーカーはまだまだ多大なコストをかけて品質の担保に努めております。また、(2)については、メーカー側が製品の企画段階では想定さえしていなかった新たな利用法が次々に現れて、その対応を進めていくために、追加開発コストが大きな負担になってくる、といった現象が発生しています。

「スマートフォン(アプリ)による車載コントロール」も(2)に分類される代表的な機能の一つでしょう。ボルボ、メルセデスベンツ、BMWでは既にスマホアプリによる車載向けリモコン機能を実現しており、市場導入がされています。

一方で、2018年6月にCar Connectivity Consortiumという団体により「Digital Key Release」という規格が発表されました。スマホアプリ / 無線(NFC)連携により、車載のキーロックやエンジンスタートを行うにあたっての標準的な技術規格になります。つまり、既に各社バラバラの規格の「スマホアプリのリモコン」機能が出回っている状況で、数年後には標準的な統一規格の「スマホアプリのリモコン」機能が出てくるということです。

4.コネクテッドカー普及によって期待される3つのこと

コネクテッドカーの普及によって期待される3つのことについて、それぞれ解説します。

4-1 事故時の救命率向上

まず一つ目は「事故時の救命率向上」です。

事故、災害などの緊急時に関係機関へ自動的に通報する「緊急通報システム」が救命率向上におけるメイン機能です。

欧州では「eCall」という呼称で2018年4月から装備が義務化され、日本でも2018年7月に国際基準が導入されました。AACN(先進事故自動通報システム)であるD-Call Netでは、アルゴリズムを基にドクターヘリの要請要否を判断しています。

4-2 盗難防止効果

二つ目に期待されることは「盗難防止効果」です。

「盗難車両追跡システム」では、ドアのこじ開けなどの異常を察知して所有者に通知したり、遠隔操作で盗難車両のエンジンを停止させたりすることが可能です。

4-3 利便性向上

三つ目に期待されるのが「利便性向上」です。

同じICT機能を搭載したスマートフォンを活用することにより、利用者の利便性は格段に向上します。例えば乗車前の空調調節や、車内検索が不要なナビゲーションなどは、スケジュールアプリと連携することで実現されます。

5.コネクテッドカーの今後の課題

コネクテッドカー普及によるメリットがある一方で、IoT化した自動車ゆえの課題もあります。

それは「いかにしてサイバー攻撃から車両を守るか」ということです。そのため、通信の安全性を確保するソリューションの構築は必須です。

トレンドマイクロ社の「Trend Micro IoT Security」では、車内、トラフィック、バックエンドの3方向からのセキュリティ対策を可能としています。現状、スマートフォンを買い替える際のデータの移行において、大変な作業を行っている方も少なくないでしょう。車を買い替える際に、これ以上のデータ移行の作業が発生する可能性が課題として考えられるでしょう。

一般的に便利な方法やモノが登場すると、他方でこれらの便利なモノなどを一時的にでも失うと極端に不便に感じることがあります。例えばスマートフォンが手元にあればちょっとした情報をすぐに調べることなど簡単です。ところが外出時に忘れてしまい、出先で調べ物をしたい時にとても不便を感じた経験を持っている方もいるでしょう。

コネクテッドカーもスマートフォン以上に我々の生活において大きな影響を与えていく可能性を否定できません。その他、膨大なデータの処理、高速通信を実現するための演算機能や通信網が必須であることから、価格が高騰しがちであることも大きな課題です。

手の届きにくい価格帯であることや、多機能ゆえに複雑な操作が必要なことから、導入を憚る消費者も少なからず存在するでしょう。

まとめ

コネクテッドカーの最終目標である自動運転を確立化するためにはV2V、V2Iに代表されるV2X技術の構築と普及推進が不可欠です。

その他、今後の課題としては、規格の統一化を念頭に置いたデータの共有スキームや連携方法、インフラ・車両の通信プロトコルのルール化、ユーザーの属性を問わず直感的な操作が可能なインターフェイスの開発などが挙げられます。

いずれにせよ、常にトレンドが入れ替わる市場において、一歩先を見据えた対策を取ることが重要です。