今、さまざまな現場でQA業務に携わっている方々の「声」をお届けする『隣のQAに聞く!』。QA・品質向上の重要性がますます増している中、他のチームでは、どのようにQA業務が行われているか、気になっているエンジニアの方も多いと思います。

本記事では、その取り組みや「心意気」などを伺い、皆さまにお伝えします。

今回は、全2回にわたって、株式会社ビズリーチ(Visionalグループ) QA基盤推進室の山本 久仁朗 (やまもと くにお)さんにお話をいただきます。

今回インタビューを受けてくださった方

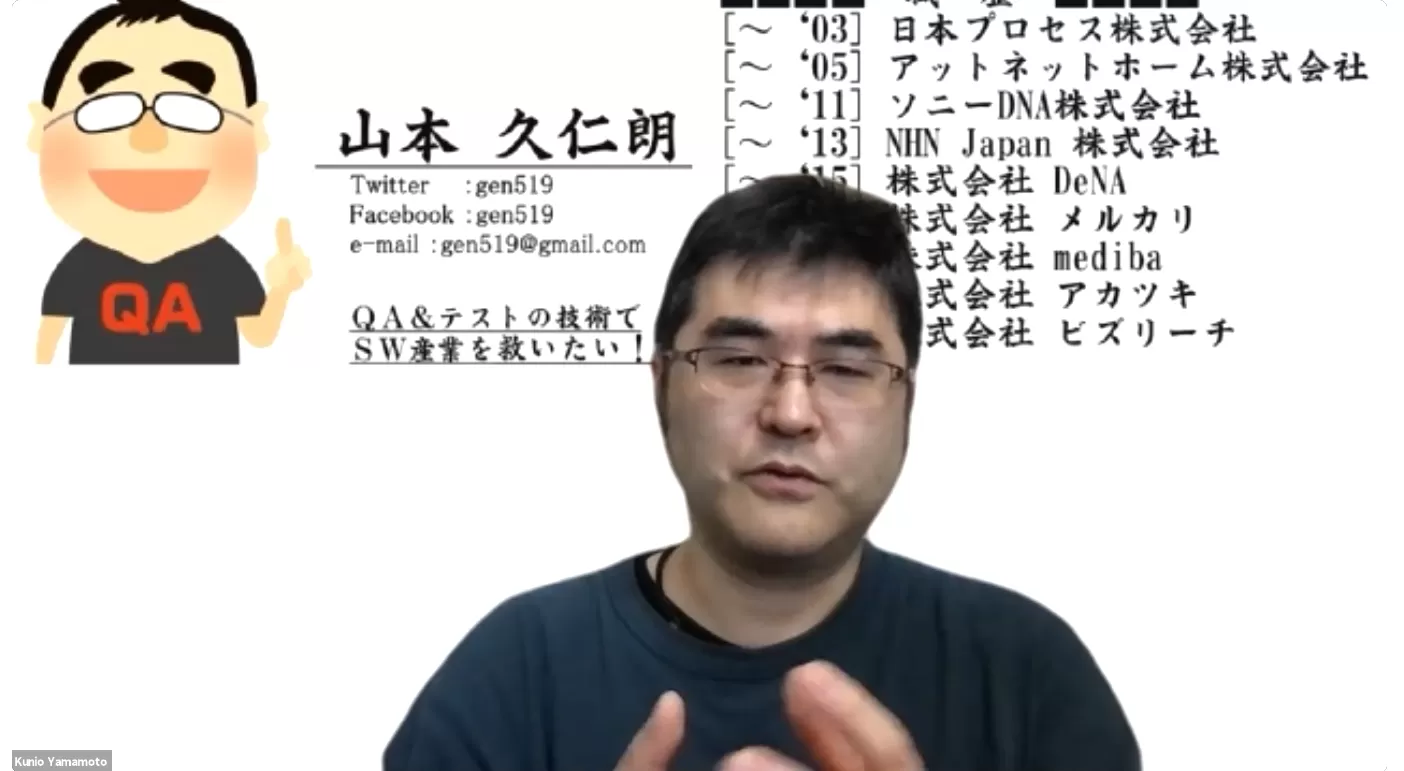

- 山本 久仁朗 (やまもと くにお)氏

株式会社ビズリーチ(Visionalグループ) QA基盤推進室

株式会社ビズリーチ(Visionalグループ)所属。2018年10月より同社QAチームに参画。QA基盤推進室の6つのグループのマネージャーを兼務して、現場を統括。各事業部に寄り添う活動と、横断的なテスト・QAの教育・育成・啓蒙活動を牽引。

社外活動としては以下の通り。

・2008年から2010年まで、WACATE(若手テストエンジニア向けワークショップ)実行委員として活動

・全国の JaSST 等において、「キャリア」「ゲームテスト設計」「Web QA」をテーマに登壇

Twitter: https://twitter.com/gen519

1.VisionalグループでのQA業務で、現在、感じている"課題点"

―― 山本さんが、Visionalグループ(以下、Visional)でQA活動をされていて、今、感じている問題や改善したいとお考えになっているのは、どのような点でしょうか?

山本氏:はじめに、現在、いくつかのチームでここ1年ほど続けてトライしていることについて話したいと思います。

アジャイルやスクラムで、開発者のモブコーディングに近い状態で、QAチームにおいてモブのテスト観点出しをしています。テスト管理者・テスト設計者・テスト実装者・テスト実施者など、テスト関係者がまとまって一緒に観点出しをしたり、テスト設計のレビューもできるだけ・テスト実施者も含めて実施することによって、メンバーを仕様説明等の再教育する手間を減らしながら、どのような考え方を持ってテスト設計をするかというテスト設計者のナレッジトランスファーも同時に行うことで、ボトムラインをできるだけ上げていくような施策をとっています。

これが課題感の話に繋がりますが、スクラム、アジャイルに対応して、スピード感を持って、いかに軽やかに動けるようにしていくかという点が第一の課題だと思っています。重厚長大なものに対応するのではなく、いわば軽薄短小なものに対して、まず、ベストエフォートでとにかく入り込んで、開発側や事業側の要求を満たしていくのが、私たちのミッションだと考えているからです。

そして、要求を軽やかに受けて動くためには、テストの設計者層を充実させなければなりません。ただ、ご存知の通り、テストの設計者は、全体の数からいうと、とても少ないのが現実です。

そのため、テスト設計者もしくは実装者に近いメンバーを育てていくことが、私たちの真の課題になっています。当社では協力会社の方々含めて、個々のスキル向上に伴う組織力の向上と作業効率よりも中長期的な業務効率の向上を、QA組織発足当時から取り組んできています。

言い替えると、不確実性の高いプロジェクトに対応して、マニューバビリティ(maneuverability)、「機動性」を高めるために、すぐに動ける人材を育てること心がけています。

―― 人材を増やして、層を厚くしようとされているのですね。

山本氏:結局、コアになる人材がいないと、柔軟にスケールしていくことはできないと思います。コアになる人材を育て、そして、その人材がまた次の人材を育てていくフレームを作ることが重要になってきます。それこそ、フラクタルな組織になれるように、みんなが自律的に動いて、自律的に仲間を増やしていくことができるのが、私たちが目指している姿です。そういう意味で、人材育成が、大きな課題のひとつだと捉えています。