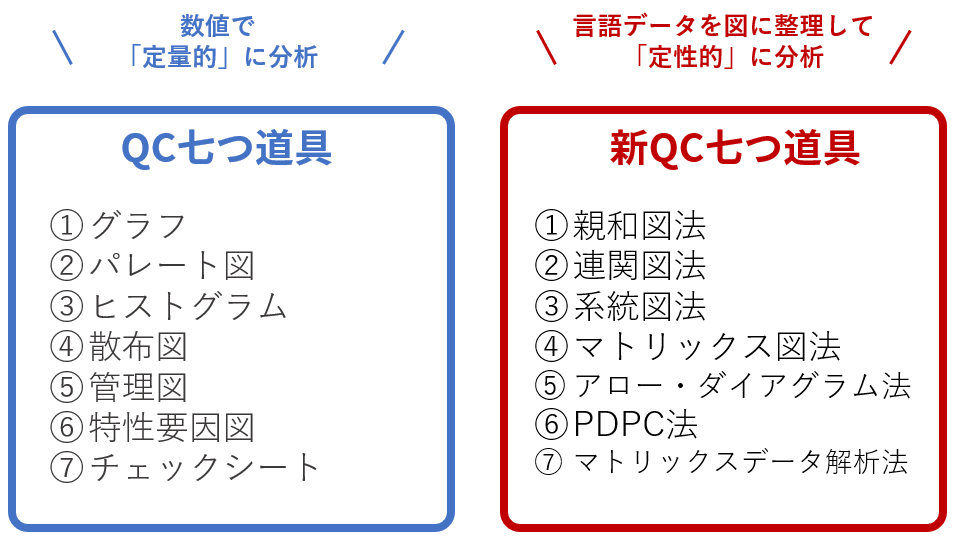

QC七つ道具とは、品質管理における課題・問題の分析を行う際に用いられる7つの手法です。

今回は、QC七つ道具とは何か、それぞれの特徴や使い方をご紹介します。

また、記事の後半では、QC七つ道具を品質管理に用いる際の流れについても解説していきます。

1.「QC七つ道具」とは?

「QC七つ道具」とは、品質管理(Quality Control)において、現状の分析を行う際に用いられる7つの手法のことを指します。

QC七つ道具の特徴は、具体的な数値データから定量的な分析することができるという点です。

客観的な視点での問題分析が可能になるため、品質管理には欠かせないツールとなっています。

一方、言語データを図や表に整理して定性的な分析をする「新QC七つ道具」もあります。こちらに関しては以下の記事で解説しています。

2.QC七つ道具のそれぞれ

QC七つ道具は以下の7つです。それぞれの特徴・使い方についてご紹介します。

- グラフ

- パレート図

- ヒストグラム

- 散布図

- 管理図

- 特性要因図

- チェックシート

2-1 グラフ

「グラフ」は、状況をグラフィカルに可視化して全体の傾向を掴むためのもので、品質管理では必須のアイテムです。

グラフにもさまざまな種類があり、代表的なものとしては以下のようなものがあります。

- 折れ線グラフ(時系列の変化を見る)

- 棒グラフ(大きさの違いを比較する)

- 円グラフ(割合を見る)

グラフは日常生活でも目にすることが多く馴染みがありますが、使う際のコツとして2点ご紹介します。

1つ目は、データをグラフ化するにあたって「何を把握したいのか」や目的に合わせて、用いるグラフの種類を適切に選ぶことです。

なぜなら、グラフの種類を特に意図を持たずになんとなくで選ぶと、そこからどんな情報が得られるか分からなくなり、せっかくグラフ化しても役に立たないことがあるからです。

時系列などの変化を見たい場合は「折れ線グラフ」、大きさの被害を比較したい場合は「棒グラフ」を使うなど、そもそも何を把握したいのか、目的をはっきりさせて、適切な種類のグラフを用いるようにしましょう。

2つ目は、グラフだけでなく、表も一緒に見るようにしましょう。

グラフは全体の傾向を掴むには非常に便利ですが、細部を把握するには分かりにくい時もあります。

そんな時には、グラフだけに頼るのではなく、表も併せて見ることも必要です。

「全体の傾向を把握するのはグラフで」「細部を見るのは表で」というように、目的によって使い分けるのが良いでしょう。

2-2 パレート図

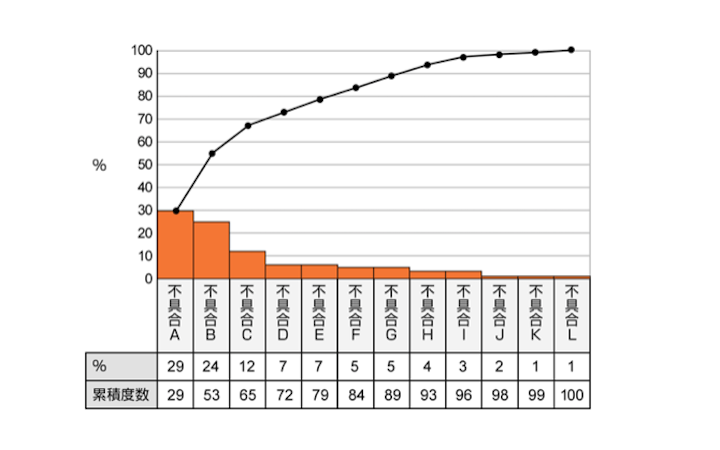

パレート図は、評価対象のデータを降順で棒グラフで表し、かつ、その要素の全体に占める割合を累積折れ線グラフで表示したものです。

パレート図を用いることで、問題の全体像や原因について視覚的に把握しやすくなります。

例として、以下のパレート図では、不具合を原因別に分類しています。

上図からは、不具合Aが一番多く全体の29%を占め、また、不具合Aと不具合Bの二つで、全体の半分以上である53%を占めることが読み取れます。

このように、パレート図を使うと、問題・事象が起きる原因や、何が支配的な原因なのかが視覚的に分かりやすくなります。

2-3 ヒストグラム

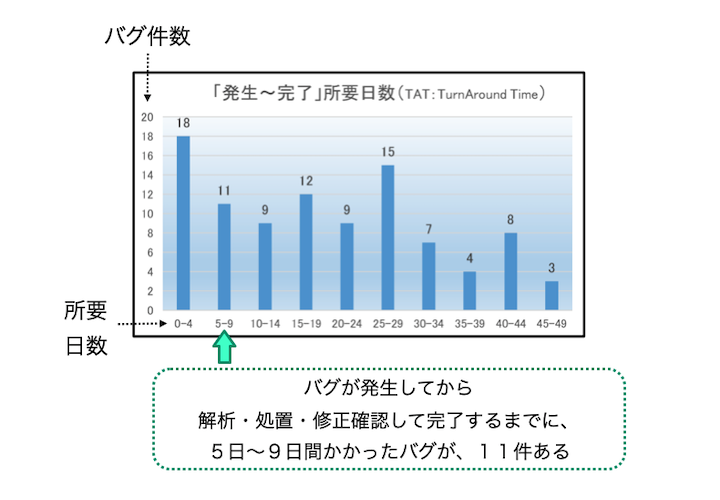

ヒストグラムとは、データを一定ごとに区切り、それぞれの数量を棒グラフに表したものです。度数分布図とも呼ばれます。

ヒストグラムは、連続値を持つ分析対象が、どのように分布しているのかを把握するのに用います。

以下に示すヒストグラムの例は、「バグが発生して完了するまでに何日かかっているか」を表しています。

ヒストグラムで表すことで、バグ対処の所要日数のバラつきや偏重の状況が分かりやすくなります。

2-4 散布図

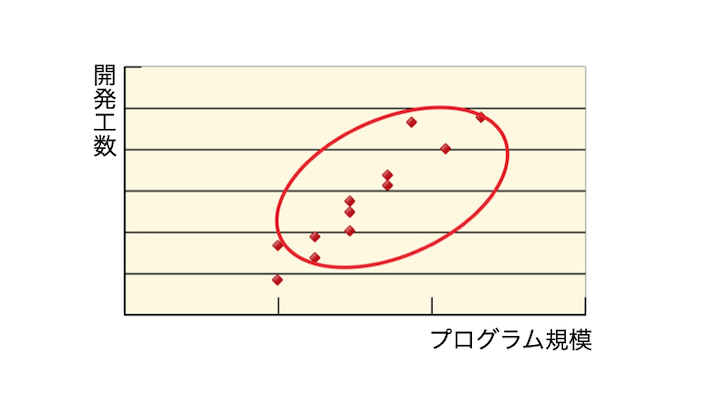

散布図とは、2つの変数の相関性を視覚的に示すためのグラフの一種です。

それぞれのデータを縦軸と横軸にとり、相関を確認します。

以下は、プログラム規模と開発工数の関係を見た散布図の例です。

散布図を用いることで、2つの要因にどんな相関があるかを調べ、見積りなどの予測に使ったり、対処すべき要因を特定したりすることができます。

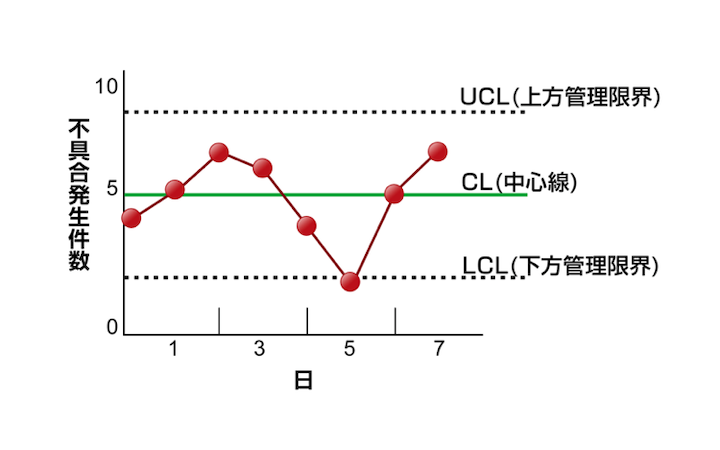

2-5 管理図

管理図とは、品質や工程管理の状態を視覚的に表したものです。

管理図の作るには2つのステップがあります。まず、管理限界の上限値と下限値を定めます。次に、管理対象の測定値を日別にプロットし、折れ線グラフにします。

この管理図を使って、バラつきが発生していないか監視します。

限界値を越えて異常が発生しそうな傾向が見られた場合は、速やかに対処し、問題が起きないように予防します。

管理限界を越えてしまっていたら、問題が小さなうちに対処します。

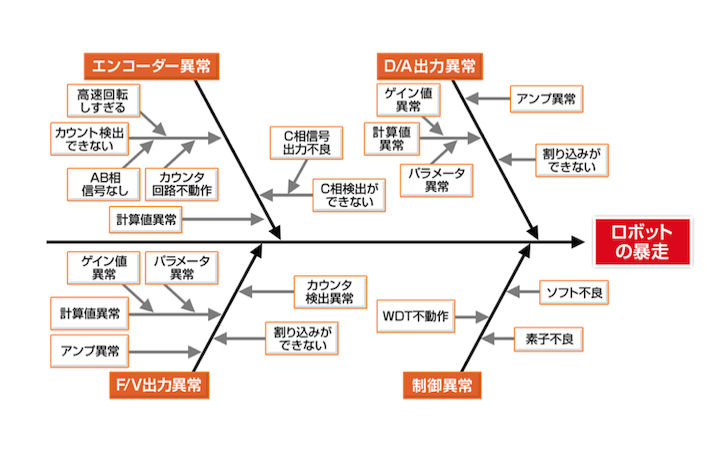

2-6 特性要因図

特性要因図は、ある事象を構成する要因を階層構造に表したものです。魚の骨のように似ているため、フィッシュボーンとも呼ばれます。

特性(結果)とそれに至る要因・原因を書き出していきます。

特性要因図を用いることで、問題を引き起こす原因を網羅的に把握したり、根本原因の特定に役立ちます。

それにより、具体的な解決策を見つける助けにもなるでしょう。

以下の例は、「ロボットが暴走する」という問題を引き起こす原因を、特性要因図で表したものです。

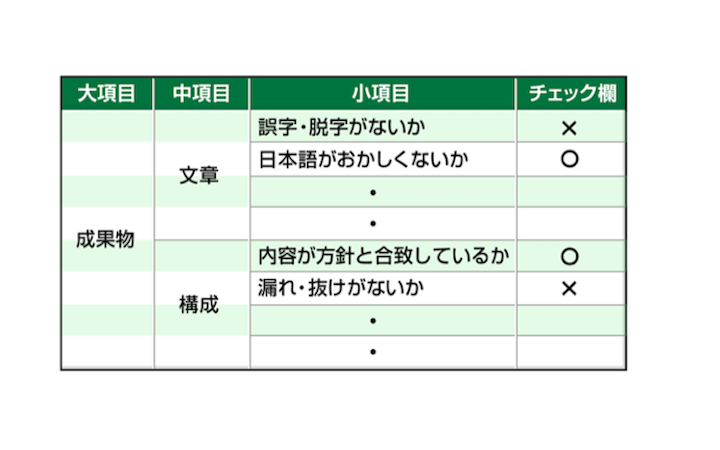

2-7 チェックシート

チェックシートは、あらかじめ設定した確認したい項目を漏れなく確認・観測するために用いられます。

以下は、デザインレビューのチェックシートの例です。

チェックシートは、○×などの結果を記入するだけでなく、計測値を記録するタイプのものもあります。

特に決まった形式はなく、各所でそれぞれ工夫して運用されているため、用いる際は目的に合わせてチェック項目やデザインを設定するようにしましょう。

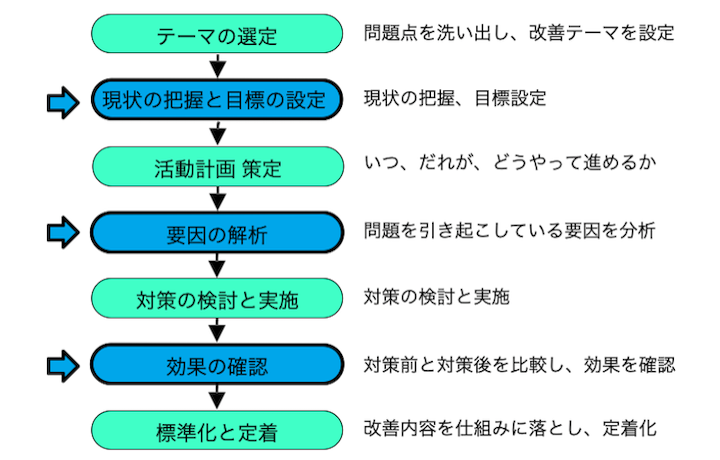

3.QC七つ道具は"単なる道具"である

QC七つ道具は品質管理に役立ちますが、とりあえず取り入れば良いというわけではありません。

問題や課題に対して、やみくもに取り組んでは、なかなか成果は出にくいものです。ロジカルに、計画的に取り組むことが重要になります。

以下のステップは、「QCストーリー」と呼ばれているもので、品質管理の進め方をまとめたものです。

QC七つ道具は、上図の青の部分でよく使われます。

- グラフなどを駆使して「現状を把握」

- 特性要因図などで「要因を整理」

- 対策実施後の「効果の確認」で、再度データを取得して傾向を掴んで確かめる

プロジェクト遂行中での品質管理も、考え方は同じです。

品質管理の計画を立て、状況をモニタリングし、何か問題・課題が見つかれば対策を施し、その効果を確認します。このサイクルを何回も繰り返します。

その過程で、グラフなどを必要な時に必要なものを使います。

つまり、品質管理やプロジェクト管理を行うにあたって、「何を」「何のために」「どうしたいのか」、ここの意図が最初にあり、その次に、目的や意図に見合った適切な道具を使うことが大切だということです。

目的が曖昧なままに、道具などの手段を先行して議論しても、なかなかまとまらないものです。

「品質を管理する」「プロジェクトを管理する」という目的のために、その道具として「QC七つ道具」があると捉えると良いでしょう。

まとめ

QC七つ道具とは品質管理で用いられる7つの手法の総称です。

7つの道具のそれぞれの目的をまとめると以下の通りです。

| グラフ | データが指し示している傾向を可視化 |

|---|---|

| パレート図 | 問題・事象の原因は、何が支配的なのか把握 |

| ヒストグラム | 分析対象が、どのように分布しているのか、バラつきや偏重を把握 |

| 散布図 | 2つの要因の相関性を把握 |

| 管理図 | 管理限界内の許容範囲内に収まっているか、限界値を越えているか確認 |

| 特性要因図 | 問題・事象の原因を、階層構造で一目で分かるように可視化 |

| チェックシート | 点検、確認を漏れなく一覧化 |

QC七つ道具のそれぞれの違いは、どんな観点でどんな傾向を見るのか、という点にあります。共通していることは、いずれの道具も、状況をまとめて俯瞰するためのものである、ということです。

QC七つ道具を用いることで、サービス品質に関するデータ分析や問題の特定・解消に役立てることができます。ただし、目的を見失うとうまく効果を発揮しないため、必要性や目的を理解した上で取り入れるようにしましょう。