「上司が怖い」「上司と話したくない」。

共に働いている上司・チームリーダーにこのような感情を抱いている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな上司との関わり方に関するお悩みは、心理学で解決できるかもしれません。心理学は、人がなぜそのような行動・考え方をするのかを、心・感情・心理状態から研究する学問です。コミュニケーションについても、心理学を活かせる場面が多くあり、上司との付き合い方についても応用できます。

本記事では、苦手な上司との付き合い方についての心理学的テクニックを解説していきます。

- もくじ

1.社員は人間関係で悩んでいる

社会の中で生きている以上人間関係の悩みは尽きないものです。

その中でも、組織の中で生きている会社員は人間関係で悩んでいることが特に多いようです。

エン転職の『1万人に聞く「職場の人間関係」意識調査』によると、「人間関係に難しさを感じたことがある」という回答が84%に上り、「人間関係が転職のきっかけになったことがある」という回答も53%ありました。

また、マイナビ学生の窓口の調査によると、「人間関係がうまくいかないこと 」が若手社会人の悩み第2位でした。具体的には「イライラするシチュエーションがある」といった回答がありました。

このように、社会人として生活している方々にとって職場の人間関係は大きな悩みの一つになり得ます。

2.苦手な上司と生産性の相関

職場には様々な人間関係がありますが、代表的なのが「上司と部下」です。部下にとっての上司は、同期や先輩後輩以上に関わらなければならない存在です。

しかし、全ての部下と上司が必ずしも仲がいいとは限りません。特に部下にとって上司が苦手な場合は、日々の業務でストレスが溜まりやすくなるでしょう。

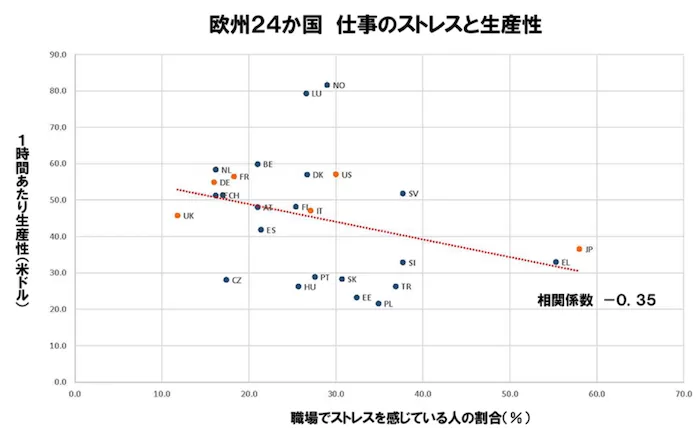

ストレスが溜まると生産性が低下することが分かっています。ストレスケア・コムの調査によると、ストレスを感じている人の割合と1時間あたりの生産性には、逆の相関がありました(下図)。ストレスが溜まれば溜まるほど、生産性は低下していくのです。

(ストレスケア・コムより https://www.stresscare.com/report/stress_productivity.html#google_vignette)

またストレスチェックマガジンの調査によると、健康リスクと相関が高いストレスは「職場の対人関係上のストレス」でした。すなわち、人間関係のもつれは、社員本人にとっても会社にとってもマイナスになってしまうのです。

3.苦手な上司との心理学的付き合い方5選

苦手な上司との付き合い方のテクニックを、心理学の観点から5つピックアップしました。

どれも部下が自分一人で取り組むことができるテクニックです。上司との人間関係にお悩みの方はぜひ試してみてください。

①発散-基本的となるストレス対策 (難易度:☆ 効果:☆☆)

「発散」は、上司と関係ないところでストレスを解消する方法です。

ストレス対策のもっとも基本となる方法であり、数あるストレス対策の中でももっとも取り組みやすい対策方法です。

- おいしいものを食べる

- ゲームに没頭する

- 運動に勤しむ

など、皆さんがよく想像されるストレス対策です。

「発散」の中でも心理学的にオススメなストレスの発散方法は「エクスプレッシブライティング」です。

このエクスプレッシブライティングは社会心理学者ジェームス・ペネベーカー氏が発明されたストレス発散手法で、ストレスに効果があることが科学的な研究でも明らかになっています。

エクスプレッシブライティングのやり方はとても簡単でシンプルです。

■エクスプレッシブライティングのやり方

① 紙かノートを用意する。

② 紙・ノートのページが文字でびっしり埋まるまで心のモヤモヤ・不安を5分ほど書き続ける。

たった5分ノートを書き続けるだけで、うつや不安が改善しストレスが穏やかになることが分かっています。

ぜひ、あなたのストレス発散方法の一つとして取り入れてみてください。

エクスプレッシブライティングの具体的なやり方については、こちらの記事をご覧ください。

②解釈-とらえなおすことでストレスが減る (難易度:☆☆ 効果:☆☆☆)

「解釈」は、上司をとらえなおすことで上司を受け入れる方法です。

上司のこれまでの言動を考えてとらえ方を変えることで、嫌だと思っていた上司の性格を穏やかな気持ちで受け入れるようになります。

心理学ではこの「解釈」という方法を「リフレーミング」と呼んでいます。リフレーミングとは、物事のとらえ方を変えて、違う視点でその物事をとらえる技術です。

たとえば、嫌な上司を以下のようにリフレーミングできます。

■リフレーミング例

① 私ばかり攻撃してくる上司 → 攻撃しやすい人に強く当たってしまう上司

② 上の人にばかり媚を売って部下を大切にしない上司 → 部下に尊敬される接し方が分からない上司

リフレーミングをすることで、自分の気持ちを軽くすることができます。

?特に「上司は悪気があってやっているわけではない」というリフレーミングができると、上司へのストレスが和らぎやすいです。

リフレーミングの具体的なやり方については、こちらの記事をご覧ください。

③改心-自分の価値観を振り返ってみる (難易度:☆☆☆ 効果:☆☆☆)

「改心」は、自分の考え方を変えて、上司を受け止める方法です。

「解釈」が相手の性格のとらえ方を変えるなら、「改心」は自分の性格の持ち方を変えることです。「改心」は自分の思考癖をなおすことから始まります。

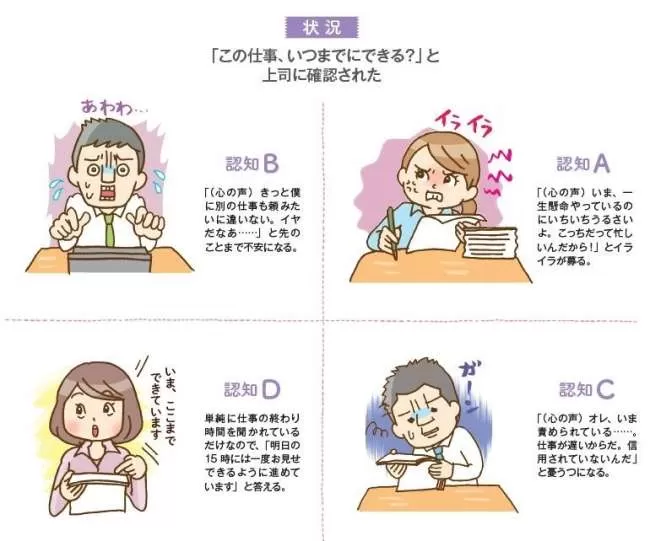

人の思考には常に癖・偏りがあります。これを心理学では「認知の歪み」と呼びます。たとえば、上司から「この仕事、いつまでにできる?」と訊かれたときに、以下のような色んな受け取り方ができてしまうのは、認知の歪みが原因です。

(引用元:『図解 認知のゆがみを直せば心がラクになる』(福井 至、貝谷久宣 扶桑社ムック) PR TIMES掲載記事より)

人の思考にはいろんな癖・偏りがありますが、中でも上司へのストレスをもっとも生みだしている認知の歪みは「べき思考」です。

「べき思考」とは「人はこうすべきである」という勝手な決めつけを自分や周りの人にしてしまう思考です。

たとえば「仕事は静かにモクモクとやるべき」というべき思考を持っていると、自分が静かに仕事をするだけでなく、周りの人には無意識に静かであることを求めてしまいます。その結果、仕事で会話が多い人を見るとイライラしやすくなります。

上司に対しても、無意識に「べき思考」を持ってしまっていることが少なくありません。

たとえば「上司は部下の気持ちを察するべき」という「べき思考」を持っていると、退社間際に上司から仕事をお願いされると「なんで今日は帰りたいという自分の気持ちを分かってくれないんだ」とストレスが募ってしまいます。

「自分のべき思考はなんだろうか」と振り返ってみることで、上司へのストレスを和らげる大きなきっかけになるでしょう。

④親交-もっとも根本的な問題解決 (難易度:☆☆☆☆ 効果:☆☆☆☆☆)

「親交」は上司と親しくなって上司の態度を変える方法です。難しい分、効果も絶大な対策になります。

人間関係には「1:2:7の法則」があることが心理学で分かっています。臨床心理学者のカール・ロジャースが見つけた法則です。

1:2:7の法則

自分と関わっている人が10人いるとすると、「何をしても自分を好きでいてくれる人」が1人

「何をしても自分を嫌う人」が2人

「接し方によって関係が変わる人」が7人

つまり、自分と関わる大半の人は自分の接し方一つで関係を変えることができるということです。

上司との関係も自分から接し方を変えることでより友好的で心地よい付き合いに変えていくことができる可能性があります。

⑤回避-時には大切な対策 (難易度:☆☆ 効果:☆☆)

「回避」は上司の怒りを買わないような姿勢に徹する方法です。一人の作業者としての業務に徹し、あえて上司に何も意見をしないようにします。

心理学ではこれを「役割行動」と呼びます。上司が期待する役割に徹し、自分を出さずに我慢するのです。

一見消極的な対策ですが、プロジェクトなど人間関係の期間が限定される場合には有効です。

先程あげた「1:2:7の法則」のように、大半の人との関係性は変えることができますが、どうしても自分に合わない人も世の中にはいます。そういう人に出会ったときは、「回避」も大切なストレス対策です。

おわりに

本記事では、上司との関係に悩む人に向けて、心理学の観点から上司とうまく付き合う方法を5つご紹介しました。

仕事に限らず、人間関係は人が社会で生きていくうえで大きな悩みになることが少なくありません。

今回ご紹介した方法はどれも、職場に限らず活用できる方法です。ぜひこれからの生活に活かして、毎日をよりよく過ごしていただければ幸いです。