スクラムマスターは、ソフトウェアを開発するアジャイル開発のフレームワークの一つである「※スクラム」で、進行役として重要な役割を担う人のことです。

今回は、スクラムマスターの立ち位置や、開発チーム内でどのような役割をはたすのかをご説明します。

また、スクラムマスターを務める際に心がけておきたい注意点や求められるスキル、スクラムマスターに関する資格制度についても解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

※「スクラム」とは、複雑な問題に対応する適応型のソリューションを通じて、人々、チーム、組織が価値を生み出すための軽量級フレームワークである。」

(出典:スクラムガイド 日本語版 (November 2020) P.4 より抜粋)

- もくじ

1.スクラムマスターとは

「スクラムマスター」とは、一言で言えば「スクラムチームのリーダー」のことです。

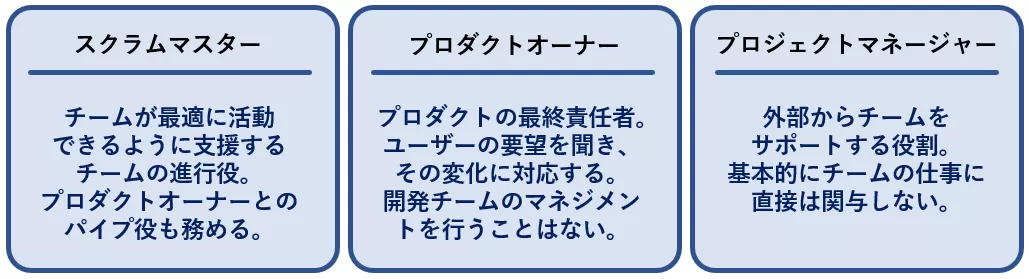

この章ではスクラムマスターの立ち位置と、プロダクトオーナー・プロジェクトマネージャーとの違いについて解説します。

1-1 スクラムマスターとはスクラムの進行役

スクラムマスターとは、開発プロジェクトの進行役としてスクラムチームを率いて、チームメンバーが能力を十分に発揮できるようサポートしながら成功に導く役割のことをいいます。

スクラムの仕組みを適切に機能させる責任者でもあり、スクラムチームが円滑に作業を進めるために必要なことを行います。

具体例としては以下の通りです。

- スプリント計画の進行・サポート

- デイリースクラムの開催

- スプリントレビューの開催

- プロダクトバックログの修正 など

さらにスクラムを組織に導入する際には、スクラムチーム内部と組織にスクラムの理論と実践を伝えることも重要です。

開発チームとプロダクトオーナーやマネジメント・経営層などチーム内外のパイプ役として、現場とトップを「つなぐ」大切な役割も担います。

1-2 プロダクトオーナー・プロジェクトマネージャーとの違い

スクラムマスター

スクラムマスターは、スクラムチームの進行役です。スクラムチームが円滑に作業を進めるために必要な支援を行います。また、プロダクトオーナーや経営陣とのパイプ役も担っています。

プロダクトオーナー

プロダクトオーナーは、開発中のプロダクトについての責任者です。ユーザーから求められる機能を聞き、それをチームに適切に伝える立場です。アジャイル開発の場合、ユーザーから求められるものは変化する前提です。そのため、プロダクトオーナーにはその変化に追随することも求められています。

プロジェクトマネージャー

プロジェクトマネージャーはスクラムチームの標準的な役割ではありません。スクラムにおけるプロジェクトマネージャーの立ち位置は、スクラムチームがスケジュールを守って目標を達成できるように外部からサポート、管理をする場にあります。

2.スクラムマスターの主な3つの役割

スクラムマスターは大きく分けて3つの役割があります。それぞれ詳しく解説していきます。

2-1 スクラムチームの支援

まず重要なのが、スクラムチームへの支援です。

チームが円滑に業務を遂行できるよう、メンバーへのコーチングやチームの進捗を妨げる障害物の排除などを行います。

スクラムマスターは、さまざまな形でスクラムチームを支援する。

- ??管理型で機能横断型のチームメンバーをコーチする。

- スクラムチームが完成の定義を満たす価値の高いインクリメントの作成に集中できるよう支援する。

- スクラムチームの進捗を妨げる障害物を排除するように働きかける。

- すべてのスクラムイベントが開催され、ポジティブで?産的であり、タイムボックスの制限が守られるようにする。

(出典:スクラムガイド 日本語版 (November 2020)P.7より抜粋)

2-2 プロダクトオーナーの支援

スクラムマスターはプロダクトオーナーへの支援も行います。

主にプロダクトバックログの作成支援やプロダクトバックログの管理をします。プロダクトバックログとは、チームがプロダクトの中で対応すべき作業を一覧にしたtodoリストです。

スクラムマスターは、さまざまな形でプロダクトオーナーを支援する。

- 効果的なプロダクトゴールの定義とプロダクトバックログ管理の?法を探すことを支援する。

- 明確で簡潔なプロダクトバックログアイテムの必要性についてスクラムチームに理解してもらう。

- 複雑な環境での経験的なプロダクト計画の策定を支援する。

- 必要に応じてステークホルダーとのコラボレーションを促進する。

(出典:スクラムガイド 日本語版 (November 2020)P.7~8より抜粋)

2-3 組織全体の支援

スクラムマスターは、チームだけでなく組織全体の支援も求められます。

具体的な活動は、組織に対して、スクラムの導入を働きかけることや、実施方法の計画・助言を行うことです。

スクラムマスターは、さまざまな形で組織を支援する。

- 組織へのスクラムの導入を指導・トレーニング・コーチする。

- 組織においてスクラムの実施方法を計画・助?する。

- 複雑な作業に対する経験的アプローチを社員やステークホルダーに理解・実施してもらう。

- ステークホルダーとスクラムチームの間の障壁を取り除く。

(出典:スクラムガイド 日本語版 (November 2020)P.8より抜粋)

3.スクラムマスターを務める際に心がけるべき注意点

スクラムマスターを務める際は以下の点に気を付けましょう。

- チームのアシスタントにならないようにする

スクラムマスターとして、チームを支援することは重要ですが、スクラムプロセスに関係のないタスクを引き受けるなどアシスタントのようにならないよう注意が必要です。

- チームだけでなく組織全体に目を配る

スクラムマスターの役割は、チームだけでなくプロダクトオーナーや組織全体への支援も含まれます。スクラムの知識を組織全体へ広めることも忘れないようにしましょう。 - 進行役として自由に発言しやすい雰囲気をつくる

スクラムマスターはチームの管理者ではなく進行役です。チームメンバーが自由に発言できる雰囲気を作ることを心がけることが大切です。

4.スクラムマスターに必要なスキル

スクラムマスターに必要なスキルは主に以下の5つです。

- ティーチング:Teaching(プロジェクトの達成のために必要な技術や知識を開発者に伝える能力)

- ファシリテーティング:Facilitating(スクラムチームの活動を促進する能力)

- メンタリング:Mentoring(対話による気づきと助言によってメンバーの成長を促す能力)

- コーチング:Coaching(メンバー自身が持つ正しい答えに気づいてもらえるようにサポートする能力)

- シチュエーショナリング:Situationing(スクラムチームという場の状況を判断する能力)

スクラムマスターの主な役割は、状況を理解してチームの支援をすることです。そのため、物事を冷静に判断する能力やコミュニケーション能力が求められます。

進行役としてよりチームを良い方向に導いていきたい方はスクラムマスターを目指してはいかがでしょうか。

5.スクラムマスターの資格制度

スクラムマスターは、資格がなくても務めることができますが、よりスキルアップを目指すなら資格取得もおすすめです。資格取得に向けた勉強を通して、正しい知識を獲得し、実務に生かしていきましょう。

スクラムマスターの資格には主に以下のものがあります。

- 認定スクラムマスター/Certified ScrumMasterR(CMSR)

- プロフェッショナルスクラムマスター/Professional Scrum Master?(PSM)

- 認定スクラムマスター/Registered Scrum Master?(RSM)※旧LSM

それぞれ講義内容や受験費用は異なります。資格取得に興味がある方は概要をチェックしてみてください。

スクラムマスターの資格試験についてはこちらの記事をご覧ください。

まとめ

スクラムマスターとは、スクラムチーム内部のメンバーが作業に集中できるように、様々な面から支援をするチームの進行役です。

またプロダクトオーナーを通じて、チーム外部とのコミュニケーションを行う役割もあります。

ただし、チームを支援する中で、アシスタントや管理者のようにならないように注意が必要です。

チームメンバーがプロダクトゴールに向かって気持ちよく仕事ができるよう、チームの進行役としての役割を果たしていくことが重要になります。

冷静な判断やコミュニケーション能力が求められるので、そういった能力がある人に向いていると言えます。

スクラムマスターは資格を所有していなくても務めることができますが、よりスキルアップを目指すなら資格取得も念頭においてみてください。