AI(人工知能)技術の発展はめざましく、昨今では「AI時代」という表現も使われるようになりました。こうしたなかで、期待が高まっているAI技術が「画像生成AI」です。

画像生成AIに興味がある方は、まずは無料で使ってみたいとお考えの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、画像生成AIを搭載したおすすめWebサービスを6つご紹介します。無料・有料かの費用プランや商用利用の可否についても記載していますのでぜひ参考にしてみてください。

また、記事の後半では、実際に利用する際の流れや利用時の注意事項についても解説します。ぜひ最後までご覧ください。

- もくじ

1.画像生成AIとは

画像生成AIとは、AIを活用して画像を自動生成する仕組みのことです。

求める画像に関する情報や指示を与えると、AIがそれに合わせて画像を生成します。実写風やイラスト風など、指示や設定次第で生成される画像の方向性を変えることも可能です。

一般的に、画像生成AIには「機械学習」と呼ばれる方法を用います。機械学習とは、学習データを与えてAI自らに学習させる方法のことです。画像生成AIの場合は、既存の画像を学習データとして大量に与え、AIは学んだ内容をもとに画像を生成します。

画像生成AIでは、ユーザーが「プロンプト」と呼ばれる指示メッセージを送信するだけで、サービスの画面上に生成された画像が表示されます。

画像生成AIは、主に「Webサービス」「スマホアプリ」の2種類のサービスを使って行います。Webサービスであれば、ブラウザからインターネットを介して利用可能です。スマホアプリはインストールが必要ですが、スマートフォンでも快適に利用できます。

本記事では、主に画像生成AI を搭載したWebサービスについてご紹介します。

画像生成AIを活用できるWebサービスは数多くあります。ここでは、おすすめの画像生成AIサービスを6つ紹介します。なお、有料・無料に関する記載は2024年3月時点のものであり、変更になる場合もある点にご注意ください。

2.画像生成AI搭載のWebサービス6選

画像生成AIが搭載されているWebサービスを6つご紹介します。

| サービス名 | 費用 | 商用利用の可否 | 日本語対応 |

|---|---|---|---|

| Adobe Firefly | 一部無料 | 可 | ○ |

| Stable Diffusion | ローカル版は無料 Web版は一部有料 |

可(条件あり) |

○ |

| Midjourney | 有料 | 可 | ○ |

| DALL・E 3 | 有料(ChatGPT Plusに登録が必要) | 可 | ○ |

| Bing Image Creator | 無料 |

否 |

○ |

| Canva | 一部無料 | 可(条件あり) | ○ |

2-1 Adobe Firefly

引用元:Adobe Firefly

| 費用 | 一部無料 |

|---|---|

| 商用利用の可否 | 可 |

| 日本語対応 | ○ |

「Adobe Firefly」は、PDFファイルを開発したことでも知られているAdobe社が提供する画像生成AIサービスです。

画像素材の販売サービス「Adobe Stock」にある画像のうち、著作権上問題のない画像のみを学習データとしている特徴があります。

そのため、生成した画像を商用利用できるのがAdobe Fireflyの強みです。無料プランもありますが、有料プランのほうがより多くの画像を生成できます。また商用利用が可能です。

2-2 Stable Diffusion

引用元:Stable Diffusion

| 費用 |

ローカル版は無料 |

|---|---|

| 商用利用の可否 | 可(条件あり) |

| 日本語対応 | ○ |

「Stable Diffusion」は、イギリスのStability AI社が提供する画像生成AIサービスです。

早期に一般公開されたStable Diffusionが、画像生成AIの注目度を高めるきっかけとなりました。画像に盛り込みたくないキーワードを指定できるなど、細かい設定が行えるのが強みです。

Stable Diffusionはオープンソース化されており、ローカル環境で利用する場合は無料です。ただしオンラインで利用する場合は、一部ツールが有料であるため事前に料金を確認しておくことをおすすめします。

商用利用は可能ですが、人に危害を加えるような内容であれば認められない場合があります。

他にも、以下の場合は商用利用が認められないことがあるので注意が必要です。

- img2imgで画像生成を行った場合

- 商用利用を認めていないモデルを使用した場合

- 商用利用を認めていないモデルをLoraで学習させた場合

2-3 Midjourney

引用元:Midjourney

| 費用 | 有料 |

|---|---|

| 商用利用の可否 | 可 |

| 日本語対応 | ○ |

「Midjourney」は、チャットアプリ「Discord」に搭載された画像生成AI機能です。

テキストからの画像生成はもちろん、取り込んだ画像の編集も行えます。無料プランはなく有料プランのみですが、画像のクオリティが高く、デザイナー・イラストレーターの利用にも適しています。

ただし、プランによっては生成した画像を他人に見られる場合があるため注意が必要です。有料プランに加入すると商用利用が可能になります。

2-4 DALL・E 3

引用元:DALL・E 3

| 費用 | 有料(ChatGPT Plusに登録が必要) |

|---|---|

| 商用利用の可否 | 可 |

| 日本語対応 | ○ |

「DALL・E 3」は、文章生成AI「ChatGPT」を公開したことで知られるOpenAI社が提供する画像生成AIサービスです。

生成した画像をプロンプトで細かく調整できる柔軟性の高さが強みといえます。2023年10月に最新モデルへとアップグレードされ、画像生成の精度が飛躍的に向上しました。画面がシンプルなため、画像生成AIに詳しくない人でも使いやすいでしょう。

従来のDALL・Eシリーズは利用に「クレジット」と呼ばれる利用券が必要でしたが、DALL・E 3であれば生成回数の制限なしで利用できます。

ただし、2023年10月時点で最新のDALL・E 3を利用するためには、有料版「ChatGPT Plus」への登録が必要です。

商用利用や販売は可能ですが、現在の著作権法上、生成した画像が「プロンプトを入力したユーザーのもの」として、著作権が保証されるかは不明瞭となっています。

2-5 Bing Image Creator

| 費用 | 無料 |

|---|---|

| 商用利用の可否 | 否 |

| 日本語対応 | ○ |

「Bing Image Creator」は、Microsoft社の検索エンジン「Bing」に搭載された画像生成AI機能です。

日本語のプロンプトでも比較的正確に画像生成を行う精度の高さが強みといえます。Microsoftアカウントでログインすれば、無料で何度でも画像生成が可能です。

ただし、画像を生成するたびに「ブースト」と呼ばれる利用券を消費し、ブーストがなくなると生成の速度が低下します。また商用利用はできません。

2-6 Canva

引用元:Canva

| 費用 | 一部無料 |

|---|---|

| 商用利用の可否 | 可(条件あり) |

| 日本語対応 | ○ |

デザインツール「Canva」には、画像生成AIを利用できる「Text to Image」機能が搭載されています。

生成した画像をそのままデザイン編集画面に貼り付け、さまざまな装飾が行えます。デザインツールのため豊富なスタイルが用意されており、デザインの方向性を細かく選べるのも強みです。

Text to Image機能自体は無料でも利用できますが、有料プランのほうがより多彩なデザイン編集を行えます。

商用利用は可能ですが、以下の場合は認められていませんので注意しましょう。

- Canvaの素材(写真・音楽・動画など)を無加工の状態で、販売、再配布、クレジットの取得を行う

- Canvaで作成したデザインをつかって商標登録をする

- Canvaの素材をストックフォトサービスなどのサイトで販売する

3.画像生成AIの使い方の流れ

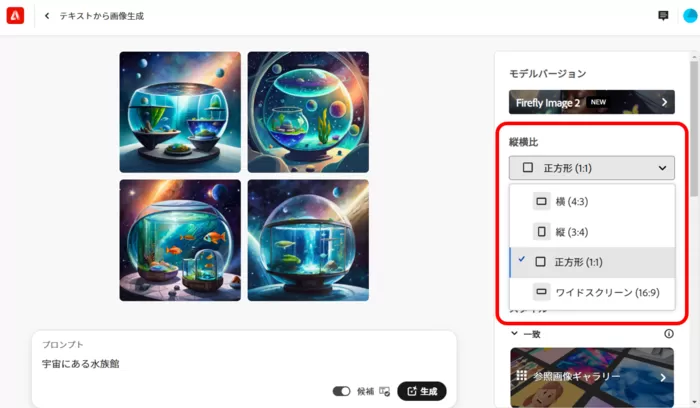

今回は「Adobe Firefly」を使用する際の流れを簡単にご紹介します。

①ログイン

まずはAdobeにログインします。Adobeのアカウントをすでに持っている方はそちらでログイン、持っていない場合は新しく登録しましょう。

②検索窓に生成したいイメージのプロンプトを入力し、生成をクリックします。

③生成された画像を確認します。

▼サイドバーで画像サイズを変更できます。

▼サイドバーでコンセプトを選んで生成し直すことも可能です。

④気に入った画像が生成されたらダウンロードします。

以上です。

有料版もありますが、簡単な画像生成であれば無料版でも十分に活用できます。

ただし、ツールによっては商用利用がNGのものもあるので、事前に確認しておくようにしましょう。

4.画像生成AIを利用する際の3つの注意事項

画像生成AIは便利ですが、利用にあたっていくつかの注意点があります。画像生成AIを搭載したWebサービスを利用する前に、次の3点について知っておきましょう。

4-1 著作権侵害のリスクを念頭に置く

画像生成AIには、著作権侵害のリスクがあります。

理由としては、Web上に公開されている画像を学習データとしていることが多いためです。既存の画像から学んだパターンや色彩を採用するため、著作物と似た画像が生成されることも少なくありません。

そのため、生成した画像の用途は慎重に考えるべきです。基本的に、自社製品に印刷するなどの商用利用はおすすめしません。

イラストの勉強に使ったり、プレゼン資料の挿し絵に使ったりなど、リスクの低い使い方を心がけましょう。

4-2 日本語に強くないサービスが多い

画像生成AIサービスの多くは海外製です。AIに画像を学習させる際、「ラベル」というテキスト情報を付与します。

海外製の画像生成AIサービスであれば、日本語よりも英語のラベルを付与した画像を学習させることが多いでしょう。

そのため、日本語でプロンプトを入力しても、思ったとおりの画像が生成されない可能性があります。

日本語で上手くいかない場合は、翻訳サービスでプロンプトを英語にするといった方法を試すとよいでしょう。

4-3 無料サービスが有料化される場合もある

画像生成AIの料金体系はサービスによって異なります。なかには無料サービスもありますが、途中で有料化される場合があることに注意が必要です。

ベータ版(試用版)では無料だったものの、正式版への移行時に有料化するケースもあります。

また、無料プランだと「生成できる画像は〇枚まで」といった制限を設けているサービスも多いです。

画像生成AIが搭載されたサービスを利用する際には、料金体系や利用時の制限を必ず確認しましょう。

5.業務における画像生成AIの活用事例

画像生成AIをビジネスで活用する企業も増えています。

わかりやすい事例は、商品デザインにおける画像生成AIの活用です。緑茶飲料で知られる伊藤園は、リニューアル商品のデザイン制作に画像生成AIを活用しました。

引用元:伊藤園

多くのデザイン案を画像生成AIで生成し、商品イメージに合ったものを採用。デザイン案を参考にデザイナーがブラッシュアップし、商品デザインを完成させたのです。生成物を独自にアレンジすることで、権利上の問題を防いでいます。

また、2023年9月にリニューアル発売した「お?いお茶 カテキン緑茶」のテレビCMにおいて、生成AIで作成したモデルを起用したことが話題になりました。

AIで生成したモデルを起用することで、不祥事リスクや裏かぶりの問題も解消することができます。さらに出演交渉、スケジュール調整も不要で出演料等のコストも削減することができるというメリットもあります。

この伊藤園のCMでは、AIモデルの未来の姿と現在の姿が表現されているため、自然な年齢の変化を表現する目的で活用されることも増えていくのではないかと考えられます。

画像生成AIに限らず、今後さらに生成AIツールは様々な業務で活用されていくでしょう。

エンジニアにおける生成AIツールの業務利用に関する調査については、次の記事をご覧ください。

まとめ

画像生成AIとは、AIを活用して画像を自動生成する仕組みのことです。

画像生成AIを搭載したサービスを利用することで、誰でも画像を生成できます。昨今ではさまざまな画像生成AIが存在し、Webサービスやスマホアプリとして利用可能です。

ただし、画像生成AIには著作権侵害のリスクや、日本語だと上手く画像を生成できないケースもあります。画像生成AIは、こうした注意点を把握したうえで正しく利用しましょう。

本記事の内容を参考に、画像生成AIサービスを活用してみてはいかがでしょうか。

対話型AIチャットサービスについてはこちらの記事をご覧ください。