Japan Software Testing Qualifications Board(以降、「JSTQB」と記述)が開催している、JSTQB認定テスト技術者資格 Foundation Level試験(以降、「FL試験」と記述)はソフトウェアテスト技術者の入門的な立ち位置の資格試験です。

この試験に向けて、シラバスを読みながら勉強される方も多いのではないでしょうか。

現在JSTQBのホームページにて、FL試験の試験教材であるシラバスを確認するとVersion 2023V4.0.J02(以降、「V4.0」と記述)バージョンが公開されています。

実はこちらのバージョンが試験に適用されるのは、2024年11月以降だということはご存知でしょうか。

2024年10月末までは、その前のバージョンである、Version 2018V3.1.J03(以降、「V3.1」と記述)が適用されています。

そこで今回は、V3.1とV4.0との間でどのような違いがあるのか、主立ったところをご紹介します。また、これまでV3.1で勉強されてきた方が、11月の試験に向けてどのように対応すべきなのかも解説していきます。

なお、当サイトで提供しているテス友とeラーニング講座についても、V4.0にも対応できるようにアップデートしました。11月以降に受験をお考えの方も是非ご利用ください。

ソフトウェアテスト完全攻略ガイド「テス友」

「ソフトウェアテスト資格完全攻略 テス友」は、Qbookに登録することでご利用いただける、テスト技術者資格認定の勉強用アプリ/ウェブサービスです。

JSTQBR 認定テスト技術者資格 Foundation Level 試験対策講座

独学だけではどこが重要かわかりにくいJSTQBのシラバス。本講座では、章ごとの真に重要なポイントを押さえて全面解説します。また、試験問題の傾向解説や模擬試験など、試験合格をきちんと意識。加えて、講義はオンライン環境で視聴回数に制限はありません。分かるまで、試験直前まで、何度でもご確認いただけます。

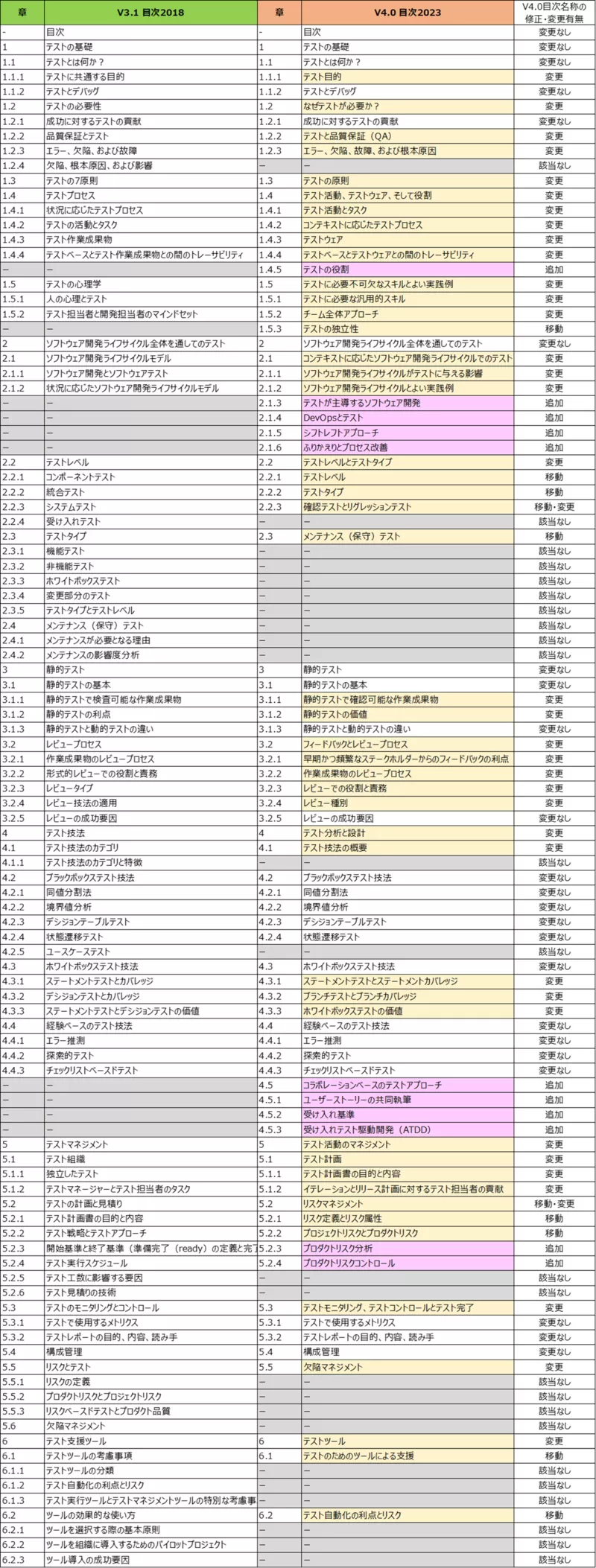

1.V3.1とV4.0 目次の比較

バージョンV3.1とV4.0のそれぞれの目次を比較してみましょう。目次レベルですでに大きく変わっています。

項目は追加されていますが、全体のページ数としてはV3.1の87ページからV4.0は73ページに減っています。情報量としてはV4.0の方が簡素化されていると言えます。

以下の表は、目次の対比表です。

新しく追加された項目として注目すべきは、以下の通りです。

- 第2章...「テストが主導するソフトウェア開発」、「DevOpsとテスト」、「シフトレフトアプローチ」、「ふりかえりとプロセス改善」

ここ最近で新しく出現した概念が多く見受けられます。ただ、「ふりかえり」を改めて項目として出現させたところは面白いですね。

- 第4章...「コラボレーションベースのテストアプローチ」、「ユーザーストーリーの共同執筆」、「受け入れ基準」、「受け入れテスト駆動開発(ATDD)」

特にアジャイル開発を受けた内容が多いです。

- 第5章...「プロダクトリスク分析」、「プロダクトリスクコントロール」

V3.1の中でも存在したものですが、項目として新たに設定されました。

一方で第6章は大きく圧縮されています。

順番が入れ替わったものとして、第5章にあった「テストの独立性」はV4.0では第1章に移動しています。さらに記載のボリュームは少なくなっています。

2. V3.1とV4.0 内容の比較

次はもう一歩踏み込んで中身の比較をしていきます。各章単位で見ていきましょう。

第1章

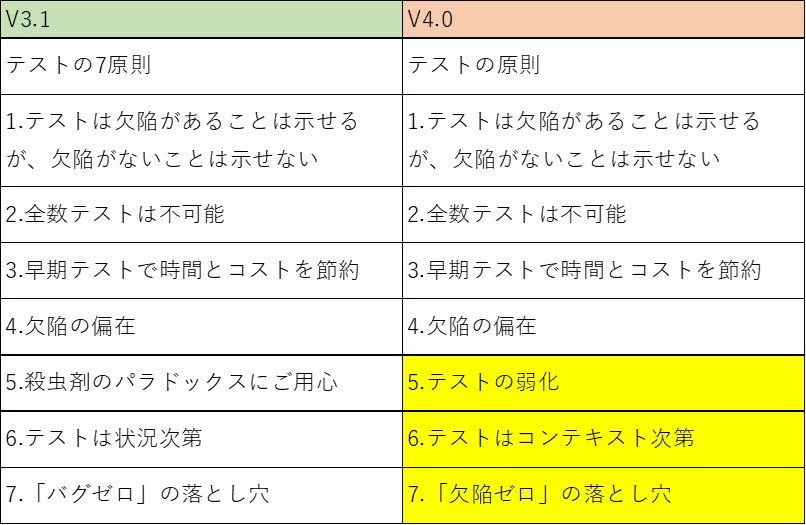

テストの原則

第1章のテストの原則についてみていきましょう。V3.1では「テストの7原則」、V4.1では「テストの原則」という項目になっています。

原則の名称を見ると、5, 6, 7に変更が見受けられます。

内容を確認すると、各原則の概念そのものは変わってはいないので、試験対策としては単純に名称が変わったと認識していただいても差し支えありません。

筆者個人としては、「殺虫剤のパラドックス」というキャッチ―なフレーズが無くなったことが残念です。

また、6に出てくる「コンテキスト」とは、英語のcontextで、意味としては「目的」、「文脈」、「状況」などがあります。

つまり、「状況次第」ということになります。この「コンテキスト」という単語は、この後の章でも出てくることがあるので覚えておいてください。

テストプロセス

テストプロセスについては、テスト計画、テストのモニタリングとコントロール、テスト分析、テスト設計、テスト実装、テスト実行、テスト完了となっており、変更はありません。

ただ、解説のボリュームはかなり少なくなっています。その分、読み解かなくてはいけないので、V4.0の各プロセスの説明は注意して読むようにしてください。

V4.0になって「テスト設計とテスト実装を同時に進めることがある」という記述が無くなりました。これは推測ですが、テスト設計を終わらせてテスト実装をする方が良い、と判断されたんだろうと思います。

第2章

第2章で追加された項目

第2章には、目次の比較でも触れた以下の4点が追加されました。

- 「テストが主導するソフトウェア開発」

- 「DevOpsとテスト」

- 「シフトレフトアプローチ」

- 「ふりかえりとプロセス改善」

FL試験が始まった頃にはあまりなかった概念です(ふりかえりはありましたが)。アジャイル開発モデルと自動化の普及が反映されたものと推測しています。

いずれも暗記する内容が比較的多いので、試験勉強の際は注意してください。

テストレベルとテストタイプ

こちらも第2章に出てくる内容です。V4.0になってボリュームが小さくなりました。よって覚える量が少なくなったのは間違いないです。

少し変わった点として、コンポーネント統合テストとシステム統合テストが分割され、個別に説明されています。元々は統合テストでひとまとめにされていました。

第3章

レビューの内容

第3章 静的テストは主にレビューと静的解析について解説されています。

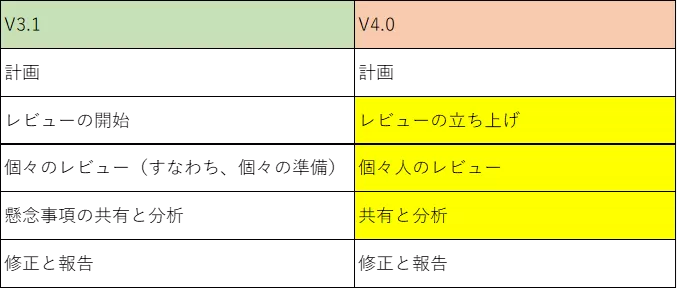

まず形式的なレビューのプロセスについてです。

プロセスを比較したのが以下の表です。

◇作業成果物のレビュープロセスの比較

ご覧いただくと分かる通り、V3.1の「レビューの開始」が、V4.0では「レビューの立ち上げ」、V3.1の「個々のレビュー(すなわち、個々の準備)」がV4.0では「個々人のレビュー」、V3.1の「懸念事項の共有と分析」がV4.0では「共有と分析」となっています。

作業成果物のレビュープロセスを問う問題が出題された際は注意が必要です。

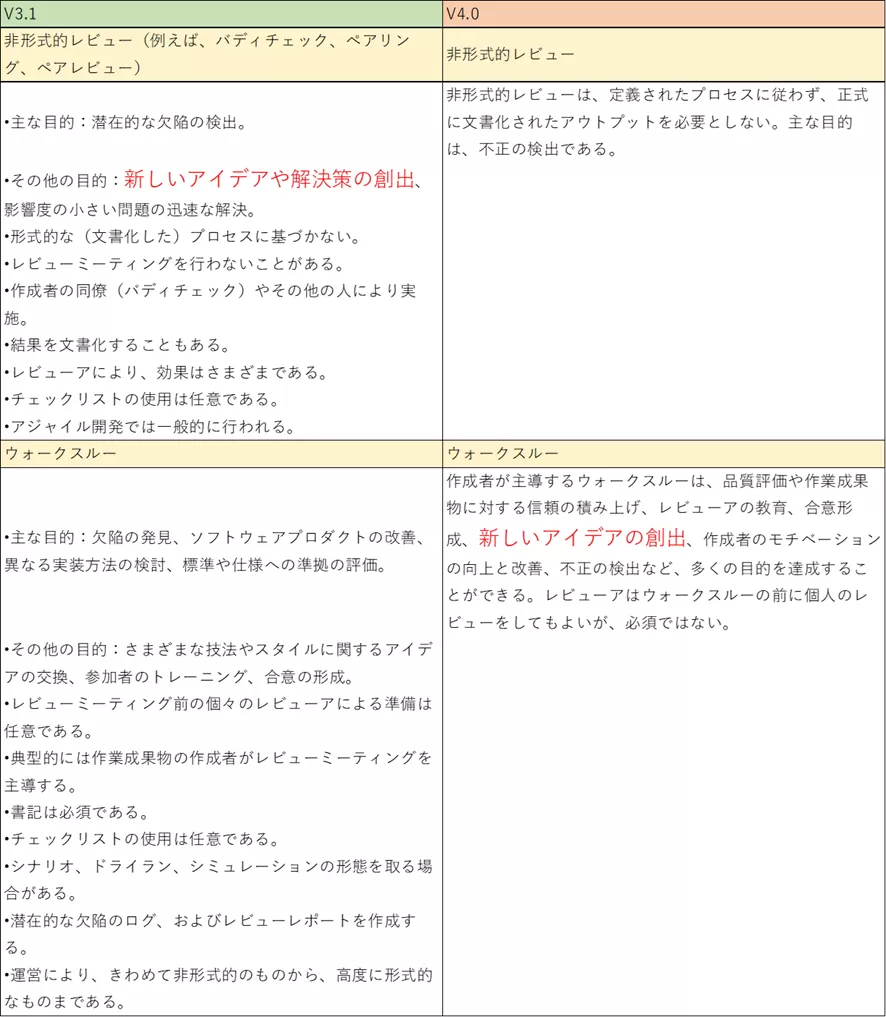

非形式的レビューとウォークスルー

これらの2つはレビュー種別(レビュータイプ)として説明があります。ただし、説明の内容が一部変わっています。

2つのレビューの比較が以下の表です。

◇非形式的レビューとウォークスルー

まず、説明量の違いに気が付くと思います。

それだけではなく、表中の赤文字部分をご覧ください。V3.1では非形式的レビューの説明に記載がある「新しいアイディアの創出」がV4.0ではウォークスルーに記載が移っています。

種別の名前に変更は無くとも、説明の内容が一部変わっている場合があるので、ご注意ください。

第4章

状態遷移テストのカバレッジ

第4章 4.2.4 状態遷移テストの中で出てくる、状態遷移のカバレッジに関する考え方です。以下の3つが紹介されています。

- 全状態カバレッジ

- 有効遷移カバレッジ(0スイッチカバレッジ)

- 全遷移カバレッジ

これらはV3.1には無く、V4.0で新たに記載されました。

それぞれカバレッジの計算に関する記載があります。テストケース数や網羅率を求める問題が予想されますので、ご確認ください。

デシジョンテストとブランチテスト

第4章のホワイトボックステストについてみていきましょう。

V3.1の「デシジョンテスト」と表記のあった箇所は、V4.0では「ブランチテスト」に変わっています。

一般的にデシジョンテストとブランチテストは同義であることは知られています。しかしながら、説明文を読むと「別名:デシジョンテスト」という記載はなく、初めて見た人は別物に思ってしまうかもしれません。

しかし、カバレッジを問う問題として、おそらく中身は同じものになるので、試験対策や学習方法は同じで良いでしょう。

コラボレーションベースのアプローチ

第4章 4.5 コラボレーションベースのアプローチが新たに追加されました。

内容としては、「ユーザーストーリーの共同執筆」、「受け入れ基準」、「受け入れテスト駆動開発」となっており、アジャイル開発でよく適用されるテストアプローチとなっています。アジャイル開発になじみのある方は聞いたことがある単語や概念だと思います。逆にアジャイル開発になじみのない方は、初めて見たという方もいらっしゃるでしょう。シラバスの記載内容に加えて、アジャイル開発の解説書なども必要に応じてご参照ください。

第5章

第5章全般

第5章はこれまでの内容から、大きく変わった部分が多い章となっています。

V3.1とV4.0の両方の受験を検討されている方は、特にこの第5章は差分に注意して学習するようにしてください。

テストリーダーとテスト担当者のタスク

これまで、第5章というと暗記する量がとにかく多く、第5章の試験対策をどうするかがFL試験の課題の1つでした。その中でも、V3.1のテストマネージャーと、テスト担当者のタスクは暗記する量が多いものでした。

しかし、V4.0ではこれらのタスクに関する記載が無くなっています。

そのかわりに、第1章で「テストの役割」として項目が変更され、記載のボリュームもかなり少なくなっています。テストマネージャーが「テストマネジメントをする役割」、テスト担当者が「テストをする役割」に紐づいているようです。これら2つの役割の分割、線引きはやや曖昧になり、どちらの役割をすることもある、という記述になっています。

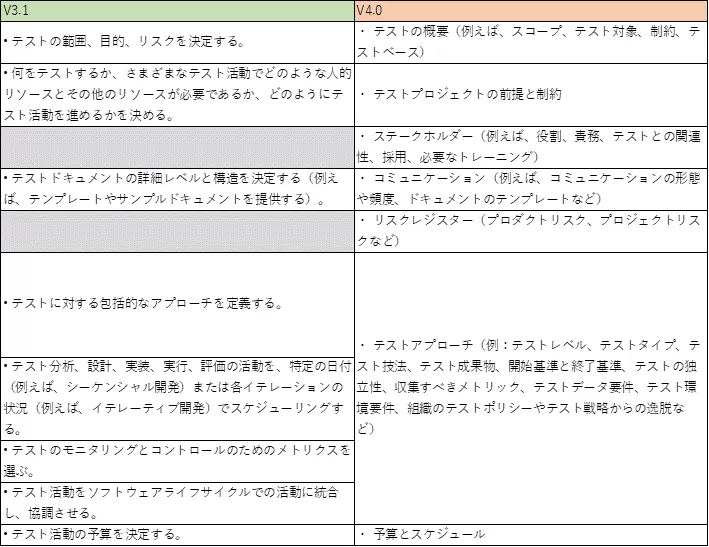

テスト計画書の内容

テスト計画書の内容について、差分があるので確認します。

以下の表は、テスト計画書の内容について、V3.1とV4.0を比較したものです。なおV3.1については、V4.0に合わせるため、筆者がテキストの出現順序を入れ替えています。

◇テスト計画書の内容比較

リスクレジスターなど新しい単語が増えています。

リスクレジスターとは「懸念されるリスクを一覧化したもの」です。

このように、登場する単語は増えていますが、内容が大きく変わっているわけではなく、

V4.0の方がより具体的な内容になっているように見受けられます。

テストの4つの見積り技法

テストのボリュームを見積る技法(手法)として、新たに4つ挙げられています。

- 比率に基づく見積り

- 外挿

- ワイドバンドデルファイ

- 三点見積り

この4つは、あまりなじみがない方が多いのではないかと思います。

シラバスの説明はもちろんですが、それ以外にも書籍やインターネットで内容をご確認ください。

この4つの手法による計算問題が出るかどうかは、現時点では不明です。少なくとも内容の説明ができるレベルにしておきましょう。

第5章で追加された項目

V4.0から全くの新規項目があります。以下の3点です。

- 「テストケースの優先順位付け」

- 「テストピラミッド」

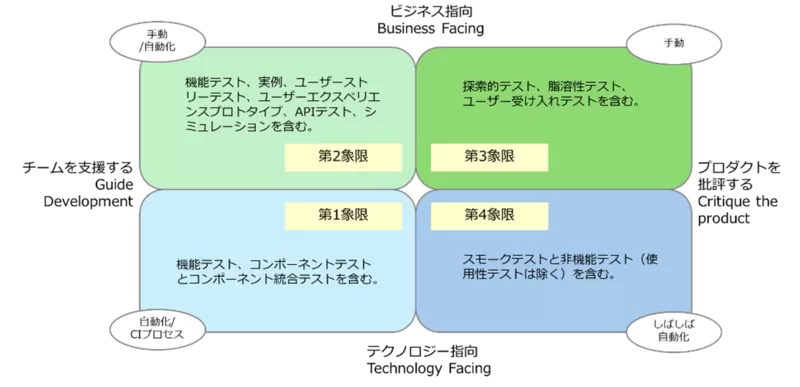

- 「テストの四象限」

「テストケースの優先順位付け」は、これまで項目はありませんでした。しかし、優先順位付けについては皆様の経験でおおよそは分かる内容だと思います。

残りの2つについては、このシラバスで初めて見た、という方も多いでしょう。

しかもこれまでのソフトウェアテストに関する書籍類の中でも、あまり触れられていない内容だと思います。この二つも、シラバスだけではなく、書籍やインターネットなどで内容をご確認ください。

テストの四象限

第6章

第6章全般

第6章は、内容が大幅にカットされました。文字数で見ても半分以上カットされています。

それだけV3.1の方が覚える内容が多くなっていると言えます。V3.1での受験をお考えの方はご注意ください。

V4.0に残った項目は、「テストツールによる支援」と「テスト自動化」に関する項目です。シラバスの内容をよくご確認ください。

まとめ:2024年11月のシラバス変更に向けて

ここまで、V3.1とV4.0の比較を行ってきました。さっと見ただけでも相当な変更があったことが伺えると思います。

ごくごく単純にシラバスのボリュームで言えばV4.0の方が少ないです。ただし、変更されている部分では新しい考え方も増えています。トータルの試験勉強の難易度としては変わらない印象です。

さて、試験対策をどのようにしていくか、ということになります。まず、冒頭からお話ししているとおり、シラバスの変更は11月からです。最低でも1か月程度は試験勉強をする必要があると筆者は考えます。

読者の皆さんは業務をそれぞれお持ちのはずです。その合間を縫って試験勉強をすることになるのですから、期間を長めにとって少しずつ行うのがいいでしょう。

したがって、9月に試験勉強が可能な方は、10月にV3.1を受験することをおすすめします。もちろん9月から11月に向けてV4.0で勉強する、という方針でも良いと思います。

10月以降にならないと試験勉強の時間が取れない、という方は最初からV4.0で学習されると良いのではないでしょうか。

ご自身の受験タイミングと試験勉強期間を照らし合わせて、どちらのバージョンを受験するのかご検討ください。

▼JSTQB FL試験の受験をお考えの方はテス友やeラーニング講座をご活用ください。(2024年9月にV4.0にも対応できるようアップデートしました。)

ソフトウェアテスト完全攻略ガイド「テス友」

「ソフトウェアテスト資格完全攻略 テス友」は、Qbookに登録することでご利用いただける、テスト技術者資格認定の勉強用アプリ/ウェブサービスです。

JSTQBR 認定テスト技術者資格 Foundation Level 試験対策講座

独学だけではどこが重要かわかりにくいJSTQBのシラバス。本講座では、章ごとの真に重要なポイントを押さえて全面解説します。また、試験問題の傾向解説や模擬試験など、試験合格をきちんと意識。加えて、講義はオンライン環境で視聴回数に制限はありません。分かるまで、試験直前まで、何度でもご確認いただけます。