近年、スマートフォンの普及率の向上は目覚ましく、2010年に9.7%であったものが、2020年には86.8%で約9倍となっており、タブレット型端末も2020年に38.7%と、2010年に比べて約5倍となりました。(出典:消費者庁|令和4年版消費者白書)

その端末についても多様な機種が流通しており、スマートフォン・タブレット向けのアプリやWebサイトの検証を行う際、どの機種について、あるいはどの機種までテストを行えばよいか、皆さんも悩んだことがあるのではないでしょうか?

多くの機種で検証すれば安心感は増しますが、検証機器が多くなればなるほど、検証のための期間とコストが増大してしまいます。世の中にある何百種類もの機器をすべてテストするのは現実的には不可能であり、限られたコストの中で効率よくテストを行うためには、論理的に機器を絞り込む必要があります。

今回は、スマホアプリの「多端末検証」を行う際の、検証対象機器の選定条件や優先順位についてご紹介します。

- もくじ

1.まず多端末検証の目的とアプリの特性を整理する

数百種類もある多種多様なスマートフォンやタブレットの中から、品質を維持しつつ必要最小限の機器を選択するために重要なことは、まず、「検証の目的」と「アプリの特性(検証対象の特性)」をしっかり整理することです。

1-1 多端末検証の目的

端末の選定条件を考えるためには、まずは検証の目的を整理しましょう。

検証目的

(例)

- アプリの基本的な機能を検証したい

- 画面表示内容に対し、レイアウト崩れや文字切れなどがないかを検証したい

- プリインストールアプリとの競合動作を確認したい

- 推奨端末を決めたい

- 端末固有問題を検出したい

1-2 アプリの特性

次に、アプリの特性(利用者・用途・機能)などを整理します。

アプリのユーザ

(例)

- 特定のユーザ(例:生保販売員が使うタブレット)

- 不特定多数のユーザ(例:無料配信のショッピングアプリやカーナビアプリなど)

対象業務による、求められる品質

(例)

- 高品質が求められる(例:外貨決済アプリ)

- 障害時の影響が低い(例:無料配信のゲームアプリ)

スマホ・タブレットのネイティブ機能の使用有無

(例)

- スマートフォン特有の機能(例:Bluetoothによる通信など)を利用するか?

- 利用する場合、連携が正しくできるのか?

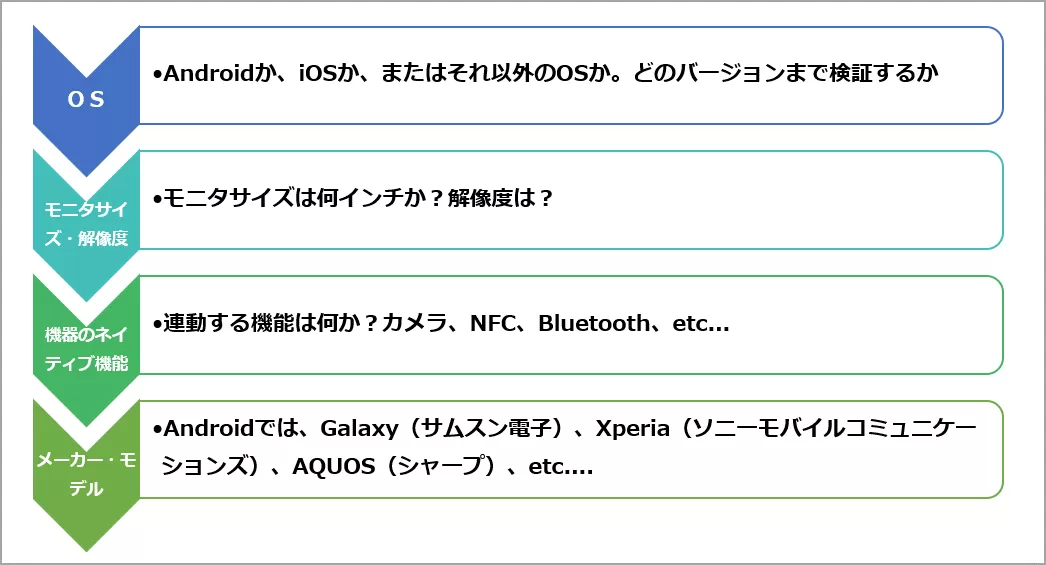

2.検証機種の4つの選定条件

ここからは、実際の端末選定条件について考えてみましょう。以下に挙げる4つの条件を順番に整理することで論理的に絞り込むことができます。

図1端末の選定条件

2-1 OS

まず検討するのは、検証機器の土台となるOSの種類です。

OSからの選定基準

基本的な考えのベースとしては、アプリの推奨機器の定義で記載された範囲のバージョンは一通り検証する必要があります。ただし、Androidは細かくバージョンが分かれていますので、コスト・期間に余裕がない場合は、最低限コードネーム単位で検証するとよいでしょう。

また、今後リリースされるOSバージョンを事前に検証するかという点も検討する必要があります。

iOSもAndroidも定期的に新バージョンがリリースされていますので、最新バージョンやシェア率をチェックしておきましょう。

2-2 モニタサイズ・解像度

画面上の表示処理で、レイアウト崩れや文字切れなどは、モニタサイズや解像度に依存する場合があります。iOS/Androidとも考え方は同じで、主に以下の2つの要素を検討します。

- モニタサイズ

モニタの物理的な大きさ(広さ)です

小さいものでは、iPhoneSEの約4.0インチから、大きいものでiPhoneXの約5.8インチがあります。

Androidでは、各社で特徴を出しているため、多種多様な大きさの機器をリリースしています。 - 解像度

モニタ内の表示密度です。密度が高いほど、高精細ということになります。

モニタサイズとピクセル数で解像度が算出され、ppi(pixel per inch)という単位で表現されます

モニタサイズ・解像度からの選定基準

画面の表示内容(レイアウト崩れや文字切れなど)を多くの機種で検証したい場合は、上記のOSバージョンの選定結果に追加して、なるべく様々なモニタサイズや解像度を組み合わせて検証する必要があります。この観点で検証対象機器を絞り込むには、同じようなモニタサイズや解像度を何台も検証しても効果は薄いので、なるべく重ならないように選定することがポイントです。

2-3 機器のネイティブ機能

現在のスマホには、実に様々なネイティブ機能が実装されており、その機能を利用する際は、機能別の特性を考慮して検証機器を選定する必要があります。

例えば、カメラ機能を利用してOCR機能を実装する場合『カメラの画素数』

Bluetoothを利用して、他の機器と通信をする場合『Bluetoothのバージョン』(現在の最新バージョンは5.0となります)を考慮し、対応する機能のスペックを複数種準備する必要があります。

機器のネイティブ機能からの選定基準

アプリのその機能に関連する機器のネイティブ機能のパターン(カメラの画素数の別やBluetoothバージョンの別)をリストアップし、それを搭載する機器を選定します。

逆に言うと、機器のネイティブ機能を使用していないアプリでは、考慮不要です。

2-4 メーカー・モデル

iOSに関しては、メーカーはApple社固定なので、iPhoneXやiPhone8/8 Plusといったモデルごとの差異がポイントになります。

Androidについては様々なメーカー(サムスン電子、ソニーモバイルコミュニケーションズ、シャープ、HUAWEI、LG、etc...)や、モデルがあります。

メーカー・モデルの選定条件

昔のガラケー(フィーチャーフォン)を用いたテストでは、「100台並べて全台検証!」といったように、ガラケーに特化した検証サービスや検証会社が数多くありました。これは、メーカーやモデルごとに独自要素があり、全台検証の必要があったためです。

現在主流となったスマートフォンでは、ガラケーのようなメーカー各社の独自要素は少なくなったため、上記で上げた「OS」「モニタサイズ・解像度」「利用機能」の違いが多端末検証の機器選定の主要項目になっています。

しかし、数こそ少なくなったものの、機種やメーカーに依存した障害は現在でも発生しています。機器選定の主要項目に置きながら、アプリの多端末検証の目的とアプリの特性を考慮して、メーカー別やモデル別の検証を、市場のシェアを見ながら選定します。

3.多端末機器 選定の事例3つ

多端末機器の選定事例として3つご紹介します。

ケースA 証券会社向け情報提供アプリ

| 検証OS | OSバージョン |

|---|---|

|

iOS(3台) |

9 / 10 / 11 |

|

Android(7台) |

I / J / K / L / M / N / O(コードネーム単位) |

選定理由

証券系の利用ユーザは古い端末を利用している方も多い傾向にあるとのことでしたので、シェア情報を考慮し、幅広いバージョンで検証を行いました。画面表示検証を目的とし、端末に依存した機能は検証しないためモニタサイズ・解像度について別々なものを選定しました。

ケースB 決済アプリ(Android版)

| 検証OS | OSバージョン |

|---|---|

|

Android(17台) |

5 / 6 / 7 |

選定理由

金銭のやり取りが発生する決済アプリであり、端末の機能を利用するという特性から、【2-4 メーカー・モデル】を重視し、市場のシェアを元に各メーカーの機種を選定しました。(Galaxy / Xperia / AQUOS / Nexus / arrowsなど)。実際に一部のメーカーに偏って障害が検出されており、機種に依存した不具合の発見につながっています。

ケースC 結婚式向け印刷物発注アプリ

| 検証OS | OSバージョン |

|---|---|

|

iOS(2台) |

10 / 11 |

|

Android(2台) |

7 / 8 |

選定理由

機能検証はアプリ開発側で実施するため、画面表示検証を目的とし端末を選定しました。ただし、コストを重視したい要望と利用者層が比較的若い方とのことで、最新と一つ前のバージョンを選出しました。

まとめ

今回はスマートフォンやタブレットの検証機種の選定についてご紹介しました。

非常に数多くリリースされているスマートフォンから、検証機器を感覚的に選択するのでは妥当な多端末検証にはなりません。

選定する大事なポイントは、検証の目的と検証対象のアプリの特性を出発点に、OS、モニタサイズ・解像度、ネイティブ機能のバリエーション、メーカー・モデルの違いから、機器を絞り込んでいくことです。

ポイントを抑えて効果的な検証を行っていきましょう。